Un soldado de cuatro siglos

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

En Fort Zeelandia alternaban la euforia y la depresión. Euforia cuando se avistaron velas, depresión al ver que eran barcos franceses que llevaban armas al chino. Alegría al escuchar retumbar el cañón; desaliento cuando calló y el mar siguió vacío.

De ahí la sorpresa cuando el amanecer mostró una flota anclada por fuera de la barra. Una gran fragata, que ondeaba la bandera de Borgoña, se acoderó a la costa y abrió fuego. No disparaba balas, sino bombas que reventaron sobre la batería china que estaba ofendiendo al fuerte; protegidos por su fuego, dos bajos barcos de madera —los que habían estado en Ámsterdam reconocieron las temidas cañoneras— se acercaron a la orilla.

Las dos cañoneras barrieron con su fuego la batería china, que estaba pensada para disparar hacia el interior, pero que por el lado del mar solo estaba protegida por unos maderos que se deshicieron en mortales astillas. Tras las cañoneras llegaron las lanchas y, cuando tocaron tierra, el alférez Sampedro encabezó el asalto.

—Formen vuesas mercedes en la playa, y hagan el favor de no hacer el ganso, cual es su costumbre.

Los soldados chapotearon hasta la arena. El alférez no les dejó entretenerse, sino que les ordenó alinearse, cargar los fusiles y calar cuchillos; solo entonces empezaron a moverse. Por entonces, los chinos se estaban recuperando, como notó Sampedro cuando una flecha pasó junto a su oreja.

—Maldita sea la madre que parió a esos perros amarillos ¡Primera sección, conmigo! ¡Segunda y tercera, acaben con esos arqueros!

El fuego de los fusileros hispanos era aun más rápido que la respuesta de los arqueros, y mucho más preciso. En pocos segundos, las flechas dejaron de volar, permitiendo a los hombres de Sampedro acercarse al parapeto.

—Granadas ¡Ya!

La mitad de los soldados pusieron sus fusiles en bandolera y sacaron sus granadas de mango, mientras los otros seguían tirando. Al momento las bombas estallaron tras los maderos, y tras ellos fueron los soldados con las bredas caladas, pero al otro lado del parapeto solo encontraron restos sanguinolentos.

—Todos aquí ¡Ya! —Las otras dos secciones entraron en el recinto y comprobaron si los muertos realmente lo estaban; con un par hubo que insistir cuando intentaron volverse.

—Mi alférez, llegan más chinos.

Sampedro miró hacia el flanco: moviéndose por la margen del río, en desenfilada de los cañones, llegaba un escuadrón enemigo; incluía lanceros, arqueros, y a su frente iban unos soldados con pesadas corazas de placas que, según los holandeses, eran inmunes a los mosquetes.

—Pónganse a cubierto y preparen sus fusiles.

Los chinos siguieron acercándose y las flechas empezaron a volar.

—Preparados… Listos… ¡Fuego!

Cuarenta fusileros se incorporaron y descargaron sus armas, viendo con satisfacción que las corazas impenetrables a al plomo de los mosquetes, eran atravesadas por las balas más veloces de los fusiles. Los piratas se detuvieron, sorprendidos. Cuando la segunda andanada hizo caer a dos docenas más, no esperaron y escaparon; la tercera les alcanzó mientras corrían.

Sin la amenaza de la batería, las cañoneras entraron en el canal, mientras los holandeses del fuerte saltaban de alborozo. Estaban salvados.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Las fragatas seguían ancladas fuera del estuario, pero las cañoneras entraron en el río y llegaron hasta las murallas. No había acabado el combate, pues los otros cañones de los piratas disparaban con aun más furia, hasta que fueron respondidos por un obús. La cuarta bomba estalló en la batería china, haciendo reventar la pólvora y proyectando por los aires maderos y fragmentos de cuerpos.

Silenciado el fuego contrario, Uribe pasó a una falúa que le llevó hasta el fuerte. Iba pensando lo que le diría al gobernador, ya que no olvidaba que su objetivo no era liberar a los holandeses, sino destruir al reyezuelo.

Coyett salió a recibirle a la puerta de la fortaleza, y se descubrió ante el almirante; Uribe lo hizo a su vez, y le tomó afectuosamente del brazo.

—Señor, dejadme saludar a los heroicos defensores de Fort Zeelandia —dijo en un neerlandés pasable.

Junto con la falúa del almirante llegaron chalupas con alimentos, no solo cereal, legumbres o conservas, sino también productos frescos que la ciudad necesitaba imperiosamente. Los hombres que los portaban no entraron en la plaza, sino que se detuvieron ante la puerta que daba al estuario.

—Señor gobernador —dijo Uribe dirigiéndose a Coyett, esta vez empleando un traductor—, no vengo a conquistar sino a socorrer. Mis hombres no entrarán en Fuerte Zelandia salvo que vuesa merced lo solicite. Sean los suyos quienes se hagan cargo de las provisiones; aunque sé que vuesa merced no tiene el menor reparo sobre mis intenciones, no quisiera despertar suspicacias. Holanda y España estuvieron en guerra, pero las armas ya callaron. Habéis vuelto a la obediencia del rey nuestro señor, y es deber de la Corona socorrer a sus súbditos, sin ofenderles ni violentar sus leyes.

Coyett agradeció las palabras del almirante; además, no pudo contener un suspiro que demostraba que esa precisamente era una de sus preocupaciones. Sin embargo, el almirante siguió hablando.

—Ahora bien, mi misión no acaba con el socorro. El rey nuestro señor me ha ordenado que destruya la fortaleza del pirata que se ha atrevido a levantar su espada contra la monarquía.

—¿Cómo pretendéis hacerlo, almirante? Debo deciros que Coxinga es una bestia rabiosa que se volverá contra vuesa merced en un instante. No penséis ni por un momento que lo habéis vencido por haber tomado sus baterías.

—Yo tampoco pensaba que fueran a bastar unos pocos cañonazos. Ahora bien, note vuesa merced que, con su ansia de tomar Fort Zeelandia, Coseng se ha metido en una ratonera en la que las armas del rey le enseñarán respeto a plomazos. Ahora bien, mi misión será más sencilla con vuestro auxilio.

—Hacedme la merced de decirme en qué puedo ayudaros.

Durante las horas siguientes prosiguió el desembarco de las fuerzas españolas; en cuanto llegaron a tierra, tomaron sus palas y empezaron a levantar un parapeto. Purroy había pedido a los holandeses que construyeran caballos de Frisia, que colocaron ante el terraplén. También se levantaron dos reductos donde se emplazaron los cañones de campaña. Junto a la valla de la ciudad empezó a montarse el campamento, incluyendo un hospitalillo para los pocos heridos, con redes que protegían del sol y de los insectos. También se montó una torre de observación. Solo cuando el parapeto estuvo listo, otras embarcaciones trajeron cuatro obuses navales. Las maniobras fueron observadas por una decena de juncos, que se mantenían a prudente distancia.

Por entonces ya estaba oscureciendo; para evitar ser sorprendidos por un ataque nocturno se enviaron patrullas con mastines. Con todo, la noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, el almirante envió un recado al gobernador holandés.

—Señor mío, si no fuera excesiva molestia, me haría un gran favor si me acompaña a la atalaya.

El gobernador no se hizo esperar y ascendió a la plataforma; tras las privaciones su paso no era firme, pero no quiso aceptar ayuda; aun así, dos asistentes del almirante vigilaron su ascenso, ya que un accidente era lo último que querían los españoles.

—Señor gobernador —dijo el almirante, os ruego que escojáis alguno de esos juncos.

El gobernador señaló uno de grandes dimensiones, situado a unos mil doscientos pasos. Uribe dio una orden, y un ayudante tomó un espejito e hizo señales a la batería. Los artilleros emplearon palancas y cuñas hasta orientar sus piezas. Cuando estuvieron dispuestas, fueron disparándolas una a una. Los proyectiles cayeron junto al junco, levantando surtidores de espuma. Apenas un minuto después volvieron a tirar, para pasmo de Coyett, cuyos cañones solo lo hacían una vez cada cinco o diez minutos. A la tercera andanada, el holandés pudo ver como la proa del junco era deshecha por una explosión.

—Señor gobernador, sabed que mis hombres están empleando bombas con mixtura incendiaria —dijo mientras las llamas se extendían por el junco, y los piratas que lo tripulaban saltaban al agua tratando de alcanzar la orilla.

—Vuestros cañones son asombrosos —dijo Coyett.

—Sí, para mal de los enemigos del rey Felipe. Si no os incomoda, os agradecería que escogierais otro junco.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

El cañoneo continuó inmisericordemente, mientras uno tras otro los juncos eran alcanzados. A media mañana, las cañoneras españolas se adentraron en el estuario y se unieron al bombardeo; los chinos intentaron mover sus embarcaciones fuera del alcance de los cañones, pero las cañoneras les siguieron; además el río iba haciéndose menos profundo, obligando a los piratas a apelotonarse en objetivo ideal. La situación no podía durar, y una decena de barcos se volvieron contra las embarcaciones españolas; al mismo tiempo, una masa de piratas se movió por la orilla intentando asaetear a los hispanos. Pero cada cañonera llevaba una sección de infantes, que con sus fusiles barrieron las orillas. Los obuses fueron arrasando los juncos que se acercaban, hasta que, finalmente, las cañoneras volvieron al fuerte para reponer munición.

Los soldados ya habían terminado una empalizada baja, frente a la que habían colocado los caballos de Frisia, estacas aguzadas y arbustos espinosos. Más allá estaban las pilas de las hogueras, impregnadas de aceite de piedra y pólvora. Acabado el trabajo, los infantes se disfrutaban del espectáculo.

—Siempre es agradable que sean los marinos los que peleen por nosotros ¿No es así, mi alférez?

Sampedro estaba de buen humor, probablemente por los dos cuartillos de cerveza de Manila que habían acompañado a los macarrones con chorizo del rancho.

—Si gusta de ver combatir, va a tener la diversión que espera.

—¿Cree que los chinos atacarán, mi alférez? —Preguntó con bastante candor el asistente del oficial, una criatura que no parecía llegar a las quince primaveras.

—Piense un poco, Gómez. Imagine que está ahí, atrapado en el río, soportando los cañonazos ¿Qué haría vuesa merced? ¿Rendirse?

—¡Jamás! —contestó con cierto enojo el soldado.

—¿Entonces qué? ¿Le parece que sería mejor reconocer la derrota, quemar la flota y escapar a las montañas para que los nativos le rebanen el gaznate?

—No, mi alférez. Si yo me encontrase en el lugar de los piratas, atacaría. Más vale morir con honor. Pero esos tipos no son españoles.

—Gómez, se nota que ha viajado poco. Si piensa que los chinos son tontos y cobardes, se va a llevar una sorpresa. Por si acaso, vaya limpiando sus armas.

Aun no suficientemente convencido, Gómez respondió—: A sus órdenes, mi alférez ¿Piensa que las vamos a necesitar? Es casi de noche.

—Soldado Gómez, tengo una curiosidad ¿Cómo prefiere combatir? ¿A la luz del día, o en las tinieblas de la noche?

—De día, mi alférez, para que el sol ilumine al enemigo que vamos a derrotar.

—¿Acaso los chinos no lo saben? ¿Cree que querrán darle el gusto?

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

—En mala hora se me ocurrió meterme en los Tercios —musitaba el cabo Fulgencio Ballarín mientras se movía con cautela por la maleza. Al atardecer habían vuelto a salir las patrullas de vigilancia, que llevaban fieros mastines cuyos ladridos darían la alerta, pero no podían alejarse demasiado. Los chinos eran expertos en las celadas nocturnas, y qué más quisieran que atrapar a algún contingente español. Serían los cazadores los encargados de vigilar a los piratas.

El cabo se había enfundado su traje de cintas, el fusil Otamendi y el seis tiros, más dos bombas y el cuchillo de Breda, un arsenal que debiera darle los segundos que necesitaba para salvar la piel. Lo había revisado cuidadosamente para que nada tintinease. Después se arrastró entre las matas de la ribera del río. Aunque la vegetación tropical no fuera su terreno, Ballarín sabía moverse silenciosamente, y una hora después —las prisas eran malas consejeras en asuntos nocturnos, fueran bélicos o galantes— llegó a la posición que había elegido, un árbol rodeado por zarzas que nadie podría cruzar sin hacer ruido. Se apoyó en una rama, y esperó, atento a los sonidos de la noche.

No pasó mucho antes que volviera a jurar, aunque en silencio. En sus montañas había bichos, pero ni de lejos en número y calidad como los que infestaban esa jungla dejada de la mano de Dios. Ya había perdido la cuenta de cuántos; unos eran mosquitos que creían balas y se lanzaban sobre su cara, otros que remendando hurones buscaban agujeros, fueran los ojales de su traje, las narices o las orejas. En esa tierra maldita los tábanos tenían un aguijón que amedrentaría a una vaca, había hormigas de fuego que subían por sus piernas, ciempiés ponzoñosos que se arrastraban y que procuraba no alterar, y arañas de todos los tipos y tamaños. Alrededor, los murciélagos se daban un festín, mientras la jungla resonaba con los gritos de animales que no podía ver.

De repente, todos esos animales dejaron de moverse y de chillar, y el silencio, por contraste, pareció atronador. Fulgencio incrementó su atención. Percibió unos pasos sordos, cada vez más cercanos; al poco, también escuchó un resbalón y una maldición contenida a saber en qué lengua. El cazador aun no podía ver a los chinos; no importaba, porque estaban ahí, y eran muchos. Poco a poco, se fue retirando, cada vez con menor cuidado, viendo que sus contrarios no lo tenían. Pero entonces escuchó ruidos demasiado cerca; parecía que los chinos tenían sus propios exploradores. Fulgencio pensó un momento; por detrás, venían piratas, creía que en gran número. Por delante, solo eran unos pocos. Si intentaba pasar sin que le descubrieran, tendría que hacerlo tan despacio que los de detrás lo alcanzarían; aunque no lo vieran, no quería quedar en el lado equivocado del campo de batalla. Además, no olvidaba su misión principal, y se le ocurrió una forma ideal de cumplirla.

Fulgencio sacó sus dos bombas y jaló de los tirafrictores para encender las mechas. El ruido fue oído por quien quiera que fuese, que se volvió, pero cuando ya volaban las dos granadas, mientras el español se echaba a tierra. Al momento se produjeron dos explosiones, y alguien empezó a gemir. Fulgencio tomó su revólver y corrió hacia el campamento español, gritando—: ¡Al arma, al arma, vienen los chinos!

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Primero fueron dos fogonazos, luego los estampidos y los gritos. Las patrullas encendieron haces de paja antes de retirarse, y las llamas iluminaron una masa de piratas. Los dos batallones se apostaron en la empalizada: a la derecha los kirisistanes, a la izquierda el de Sampedro. A la luz de las hogueras, pudieron ver una sombra que saltaba, perseguido por seis u ocho chinos que blandían espadas.

—Atentos, que el de delante es nuestro ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!

La descarga hizo caer a algún perseguidor, dando a Ballarín el tiempo que necesitaba para cruzar los abrojos y llegar a la empalizada, que trepó como un gato. Otros soldados dieron fuego a las hogueras, cuya luz iluminó un cuadro de piratas que se movían hacia el parapeto. Cuando estaban a doscientos pasos los obuses dispararon, y la metralla abrió sangrientos huecos; entonces fueron dos cañoneras las que abrieron fuego por el flanco, y luego los fusiles empezaron a ladrar. Fue demasiado, y los piratas que quedaban en pie recularon. Sin embargo, al momento llegaron en mayor número. De nuevo, los cañones dispararon seguidos por los fusiles; pero por entonces los piratas ya sabían que las llamas los delataban, y algunos valientes corrieron hasta las hogueras y dispersaron los leños ardientes; pocos salieron con vida, pero en el campo de batalla solo quedaron las luminarias del parapeto

—Mi alférez, no se ve ni para jurar.

—Qué más dará. Sigue disparando.

Las descargas se sucedieron. Ahora, a ciegas, eran menos efectivas; además, se empezó a escuchar el silbido de las flechas. Los cañones seguían tronando, utilizando una mixtura que producía un tremendo destello, que a la vez deslumbraba y descubría a los chinos, que estaban ya en los abrojos, intentando abrirse paso.

—A mi señal, bombas de mano. Un, dos, tres ¡Ya!

Un centenar de artefactos cayeron entre las filas de atacantes y estallaron, lanzando fragmentos de hierro al rojo que rompieron las carnes de los piratas. Tras dos nuevas descargas, se produjo la desbandada.

—¡Alto el fuego! ¡Ahorren munición!

Los auxiliares acercaron cajas para reponer las cartucheras. A pocos metros, se escuchaban gemidos. Pero de repente varias sombras salieron corriendo y con sus espadas golpearon a los imprudentes que se asomaban. Otros intentaron escalar, hasta que más bombas de mano acabaron con el intento.

Durante la noche aun hubo dos ataques más; el último fue el más decidido, y los chinos llegaron a agolparse en tal número que hubo quienes corrieron sobre los cuerpos caídos para saltar la empalizada. Sin embargo, nada puede hacer un espadachín frente a fusileros con bredas, y los pocos atrevidos cayeron en cuanto pisaron el parapeto. Todo acabó cuando un cañón fue orientado hacia el pie de la escarpa, y disparó una nube de metralla que partió carne y vidas.

Poco después amaneció. El terreno ante la barrera parecía una pesadilla. Sangre, vísceras y restos de cuerpos, aquí un pie, allá media cabeza, amontonados de tal manera que junto a la valla ni se veía el suelo. El olor a sangre y heces se mezclaba con el de la putrefacción, y nubes de moscas precedían a las aves carroñeras que ya daban vueltas.

—¿Eso hemos hecho? ¡Qué horror, mi alférez!

—Imagine lo que hubiera sido de nosotros en manos de esos paganos. No se descuide, no vaya a ser que alguno de esos cabrones no esté muerto del todo.

El batallón tagalo, hasta entonces en reserva, recorrió el campo de batalla registrando a los muertos, recogiendo armas y joyas, y ayudando a morir a los recalcitrantes. Encontraron muchos piratas vivos, los más con heridas graves, que al momento enviaron ante el Redentor. Otros se hacían los muertos; dos o tres, para saltar blandiendo sus espadas, solo para quedar convertidos en acericos por las bredas. A muchos que temblaban de miedo se les respetó la vida, pues quedaba una tarea: arrastrar los cadáveres, enteros o despedazados, hasta formar grandes montones que cubrieron de maderas y hierbas. Por la tarde, el humo apestaba el estuario.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

—¡A formar! ¡Columnas de asalto!

—Mi alférez ¿Piensa que aun quedan chinos después de semejante noche?

—No sé si quedan o no; lo que sí sé es que mañana no quedará ninguno. Bueno es el barón de Purroy para dejar escapar a nadie.

Los tres batallones avanzaron hacia el campamento enemigo; su derecha estaba protegida por escuadrones de caballería, y a su izquierda eran las cañoneras las que ascendían por el río. A dos mil pasos encontraron una pequeña empalizada, pero estaba desierta. Más allá, el terreno alternaba arrozales y pequeñas arboledas. A Purroy no debió gustarle mucho lo que veía, y envió exploradores a caballo, que regresaron minutos después.

—Mi general, los piratas nos esperan justo al otro lado de los árboles.

—Vaya por Dios. Esos cretinos debían pensar que nos sorprenderían. Bien, veremos quién sorprende a quién. Que los batallones formen en líneas, y adelante.

—Mi general, el terreno es muy malo para los cañones.

—No los necesitaremos.

Los soldados se adentraron a paso lento para mantener la cohesión, mientras los sargentos se aseguraban de que no hubiera ni adelantados ni rezagados. Cuando quedaban doscientos pasos, se dio la voz de alto.

—Mi alférez —llegó un mensajero—, el capitán ordena que los hombres se preparen, y que envíe delante a los batidores.

—Ballarín, ya lo ha oído. Hágales daño, pero no se exponga.

Los batidores abandonaron la línea y se adelantaron, pero no ya en formación, sino moviéndose de árbol en árbol. Los quince hombres de Ballarín eran los desplegados a la derecha; más allá solo estaba la caballería. Se encontraron con un par de chozas vacías, pero algo más lejos pudieron ver una gran masa de piratas. No fue preciso dar órdenes, y los soldados siguieron moviéndose hasta llegar a cien pasos. Ballarín buscó el chino con ropas más vistosas, tomó su Otamendi y le metió veinte granos de plomo en el pecho. Sus hombres hicieron lo mismo, y los piratas fueron cayendo uno a uno. Sin embargo, seguían sin moverse.

—A fe mía que lo que tienen de valientes les sobra de tontos—gritó Ballarín.

El fuego se mantuvo durante media hora; de vez en cuando, los batidores se retiraban para tomar más munición, mientras los otros seguían castigando las líneas chinas, donde los hombres de atrás cubrían los huecos; al parecer, sabían lo importante que era mantener la formación. Pero esas líneas de combate no podían resistir el nuevo poder de las armas. Hasta que alguien debió cansarse.

—Ya se han hartado y se vienen. Nos retiramos.

Los batidores se replegaron sin dejar de disparar, y formaron a la derecha del batallón. Cuando los piratas estuvieron a la vista, una descarga cerrada les obligó a volverse —los que pudieron—, y detrás llegaron los tagalos a rematar a los renuentes. Mientras, los batidores se volvieron a adelantar. Una nueva intentona de los piratas fue cercenada por los fusiles. Los chinos se replegaron, y tras ellos fueron los hispanos.

—Adelante, hijos míos —gritó Purroy— ¡Enseñad a esos monos lo que vale un español!

Los soldados cubrieron a paso rápido la distancia que los separaba de los batidores, y empezaron a descargar contra los chinos que se retiraban. El avance, al principio, fue pausado; cada compañía se adelantaba veinte pasos, apuntaba y disparaba; entonces otra compañía era la que avanzaba. La retirada de los piratas prosiguió, aunque ahora más deprisa. Los españoles aceleraron su avance, pero sin desorganizarse, ya que Purroy temía un contrataque, sobre todo contra la derecha, la más expuesta. Los piratas le dieron la razón, y un cuadro se volvió, pero apenas dio treinta pasos antes de ser diezmado. Finalmente, el repliegue se convirtió en huida. Los españoles mantuvieron la persecución, ahora con la caballería por delante.

—Son nuestros, hijos míos. Recordad Rémortier ¡Sus y a ellos! —Ordenó Purroy.

Los españoles prosiguieron, ahora a paso rápido, pero sin perder la línea ni dejar de disparar. Los piratas intentaban escapar chapoteando en los arrozales. Algunos se desviaron para poder correr por terreno seco, pero fueron masacrados por los caballeros. Otros se tiraron para hacerse los muertos, pero la experiencia de la noche anterior hizo que los españoles empleasen sus bredas para comprobar si estaban en este mundo o en el otro. Sin lugar donde resguardarse, el combate se convirtió en una orgía de plomo y sangre, hasta que se llegó al final de los arrozales. Allí Purroy ordenó parar, y envió patrullas para reconocer el bosque, que vieron que la desbandada pirata no se había detenido.

Mientras los fusiles deshacían el ejército de Coseng, las cañoneras ascendieron por el río hasta encontrar la flota del chino. Sus tripulantes la habían abandonado tras saquearla; viendo que nada encontraría de valor, el almirante ordenó quemarla. Al poco, otra gran humareda marcaba el fin de la flota pirata.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Durante los días siguientes los exploradores tagalos y kirisistanes dieron caza a los piratas que habían escapado; esta vez, auxiliados por los aborígenes, que veían de dónde soplaba el viento. Cinco días después llegó una cesta al fuerte: contenía la cabeza de Coseng, que se había quitado la vida para no caer preso. El despojo quedó clavado en un poste a la entrada; los restos de sus hombres quedaron en los bosques.

Llegaron otras cabezas, reconocibles por tez y sus barbas. Las órdenes eran tajantes: a los piratas que se rindieran se les respetaría la vida, aunque sometida a trabajos forzados; pero para los mercenarios europeos, cuerda o cuchillo. Tal vez así los renegados aprendieran que no había futuro en el servicio a los príncipes orientales.

Más alegría produjo otro hallazgo: un pirata cautivo, que había sido «aleccionado» por sus captores, los llevó a un arroyo donde habían intentado ocultar los cofres con el tesoro de Coseng. El contador lo revisó, acompañado de un oficial y de varios soldados, ya que en cuestiones de botín no debían quedar dudas. No fue poco lo hallado: entre oro, piedras preciosas y perlas, cada participante en la expedición iba a recibir un sustancioso estipendio.

Mientras tanto, Uribe había llamado al gobernador Coyett. El holandés intentó engatusar al español con zalamerías.

—Mi querido almirante —dijo el holandés—, no sé qué ha sido más asombroso, si el valor de los soldados y marinos, o la genialidad de sus jefes. Os felicito por una victoria digna de Aníbal.

—Ya será menos, señor gobernador —dijo Uribe—. Muchos piratas, pero ya ha visto que no son enemigo para las armas españolas. Creo que podemos dar por acabada la amenaza.

—Motivo por el que vuelvo a daros las gracias.

—Dad las gracias a vuestro y nuestro señor Fon Felipe, que es el que ha creado esta armada de las Filipinas que os ha socorrido. Espero que el castigo a los piratas sirva de ejemplo para los enemigos de la corona.

Coyett entendió la indirecta—. Señor almirante, no penséis ni por un momento que el pecho de mis conciudadanos alberga el más mínimo sentimiento de deslealtad…

—Señor gobernador —le interrumpió Uribe—, dejaos de zalemas. Si no os importa, preferiría dejar la ficción de que ustedes son súbditos fieles. Os agradezco las cortesías y vuestra colaboración, pero es mi deber recordarle que vuestra ciudad fue fundada cuando Holanda estaba en rebeldía. Sabéis tan bien como yo que ahora mismo podría haceros abandonar la isla. No temáis, que esas no son mis órdenes. Ahora bien, el rey nuestro señor tiene presente el bienestar de todos sus súbditos, incluyendo a los aborígenes, y no va a tolerar que se les maltrate. No se permitirá que les arrebaten las tierras, y menos aun que se les esclavice. Tampoco, que se traigan chinos a las plantaciones, pues no queremos otro Coseng. Han sido vuesas mercedes quienes se buscaron los males que les afligen y no se permitirá que los repitáis. Si necesitáis brazos para sus plantaciones, bastará con pagarlos. En lo sucesivo, sabed que el rey Don Felipe va a proteger a los hermosanos, que queda abolida cualquier forma de esclavitud, y que se prohíbe traer más chinos a estas islas. Salvo que vuesa merced desee que vuelva a visitarle.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

De Vuelapedia, la Enciclopedia Hispánica.

La Provincia de La Hermosa

…

Tras la derrota y muerte de Coseng, la flota española del almirante Uribe volvió a Manila, aunque dejó en la isla tres batallones —uno napolitano, los otros de tagalos y kirisistanes, con mandos hispanos— que se establecieron en la bahía de San Felipe, en el sur, y en Tamsui, en el norte, cerca del fuerte de Santo Domingo. La localidad, que creció rápidamente, fue renombrada San Carlos de Tamsui, y se convirtió en la capital de la nueva provincia del Virreinato de Filipinas. Seis meses después llegó Don Álvaro de Gabriele Cavaggi, un napolitano que fue el primer gobernador no hispano de una provincia de Ultramar.

Cavaggi lideró una política de acercamiento hacia los aborígenes, a quienes protegió de las depredaciones de los piratas, de los chinos y de los holandeses, que habían ocupado sus tierras de cultivo. Intentó mediar entre las partes, pero con poco éxito, y en 1664 se produjeron varios choques entre indígenas y holandeses. Cavaggi ordenó que se investigasen los sucesos, descubriendo que el origen del enfrentamiento fue una partida de holandeses que intentaba apresar hermosanos para forzarlos a trabajar en las plantaciones. Era una práctica que había sido prohibida expresamente, y el gobernador llamó a Coyett para que rindiera cuentas. Sin embargo, el holandés rechazó la autoridad del Cavaggi, y una patrulla enviada a prenderlo vio cómo se le cerraban las puertas de la ciudad.

El napolitano ya esperaba tal respuesta que, en realidad, favorecía sus planes, y seis días después se presentó ante los muros de Fuerte Zelandia. El napolitano no disponía de cañones de sitio pero, tras intimar a la rendición de la ciudad, hizo que su artillería de campaña disparase contra los edificios. Los proyectiles explosivos hicieron estragos y los holandeses se vieron obligados a abrir las puertas. Coyett fue detenido y, al hallársele documentos que demostraron su relación con los franceses, juzgado por traición. Se le condenó a la última pena, aunque Cavaggi la conmutó por diez años de trabajos forzados. Al haber pruebas de felonía, los holandeses fueron expulsados de la Hermosa. Solo se permitió que quedaran los que abrazaron la fe católica.

Problema más complejo fueron las relaciones entre los hermosanos, los chinos que se habían establecido en las costas, y los inmigrantes kirisistanes. Afortunadamente, las medidas impulsadas por Cavaggi llevaron a un crecimiento económico que dio acomodo a todos. El gobernador alentó las relaciones entre las diferentes etnias y los matrimonios mixtos, favoreció la agricultura, y desarrolló las medidas higiénico-sanitarias que tanto éxito habían tenido en el Caribe, y que Don Juan ce Cereceda ya había implantado en Filipinas. En poco tiempo se consiguió erradicar las peores plagas, como la viruela y la malaria. Libre de tales enfermedades, la población creció rápidamente. No se produjeron penurias ya que las técnicas agrícolas modernistas multiplicaron la producción. Además, la Hermosa fue una de las primeras provincias en las que se seleccionaron cultivos para conseguir variedades más productivas y más resistentes a las plagas; actualmente se conserva la granja experimental de San Felipe, cerca de San Carlos, tras haber sido declarada Monumento Imperial en 1777.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

De Vuelapedia, la Enciclopedia Hispánica.

La Granada Mieres 58

La granada de mano modelo 58, comúnmente conocida como «Mieres 58» o «M58», fue una bomba de mano extensamente empleada por la infantería española durante el Resurgir. Por su aspecto fue también conocida como «la maza» y es uno de los modelos de bombas de mano más conocido.

Desarrollo, diseño y operación

Aunque desde la Antigüedad se empleaban vasijas con mezclas incendiarias, que podían lanzarse con la mano, las primeras granadas explosivas aparecieron en China alrededor del año mil, y eran recipientes de hierro o de porcelana con pólvora negra en su interior. También fueron empleadas a pequeña escala en la India, y fueron introducidas en Europa en 1467. A principios del siglo XVII se extendió su empleo, apareciendo infantes especializados en su empleo, los «granaderos». Se trataba de tropas selectas, ya que para lanzar granadas tenían que adelantarse de las líneas propias, acercarse a la enemiga (a apenas diez pasos), prender fuego a la mecha de su bomba y lanzarla. Por otra parte, sus granadas eran dispositivos de escasa potencia, ya que el gran peso de la envuelta de hierro fundido obligaba a que fueran pequeñas y llevaran poca pólvora. Las de envuelta cerámica eran más ligeras, pero también frágiles y se empleaban casi exclusivamente en la defensa de fortificaciones. Por otra parte, la pólvora negra era muy higroscópica, de tal manera que si las granadas no se almacenaban en lugar seco perdían efectividad, y eran prácticamente inútiles en temporadas lluviosas.

El desarrollo tecnológico del Resurgir permitió diseñar un dispositivo mucho más efectivo: la granada M58. La envuelta seguía siendo metálica, pero no ya de hierro fundido sino de chapa de hierro (y posteriormente de acero, aunque también se fabricaron algunos lotes con cerámica). En lugar de emplear pólvora negra usaba explosivos de otros tipos. Inicialmente era «Pasta C», una variante de la pasta rayo fabricada con Nitroglicerina absorbida en una mezcla de tierra de diatomeas y de Nitrocelulosa. La Pasta C era estable y resistía la humedad. Posteriormente, debido a la gran demanda de la granada que sobrepasaba la capacidad de la industria química asturiana (que también estaba produciendo propelente para fusiles y cañones) se empleó la «Pasta D» con nitrocelulosa y nitrato de amonio, mezcla higroscópica que obligaba a sellar las granadas con cera y elástica.

La principal característica de esos explosivos era que no eran capaces de estallar espontáneamente, sino que si se acercaba una llama ardían con más o menos violencia (deflagraban) pero sin explotar. Para que estallasen necesitaban un iniciador, que era una pequeña carga explosiva (inicialmente de pólvora negra, posteriormente de fulminante) que se iniciaba con una mecha. Para encenderla no se empleaban llamas, sino un «encendedor», un sistema que inflamaba la mecha al tirar de una cuerda (el «tirafrictor»). Al principio el iniciador era de fósforo, pero luego se pasó a otros más seguros de varilla metálica y eslabón. La mecha tenía una duración de entre cuatro y seis segundos, pasando a ser de cinco segundos en modelos posteriores de manufactura más precisa.

Debido al riesgo de una activación accidental si la cuerda del tirafrictor se enganchaba, esta no estaba libre, sino dentro de un mando de madera hueco con una tapa de media rosca. Una segunda medida de seguridad estaba en que el mango y el detonador se podían desmontar para su almacenamiento, para tener por un lado las potentes cabezas explosivas y por otro los más sensibles pero poco potentes iniciadores.

Previamente al combate el soldado roscaba el mando con el detonador a la cabeza explosiva. Cada infante solía llevar dos o tres bombas en el correaje, gracias a pequeñas anillas de tela o de metal blando. Para lanzarlas se quitaba el tapón, descubriendo una anilla (posteriormente una lengüeta, más segura porque no se enganchaba) unida a la cuerda que activaba la mecha. El soldado daba un tirón y después lanzaba la bomba, aprovechando el mango para lograr mayor alcance. Por lo general, se llegaba a veinte pasos, pudiendo llegar a treinta o cuarenta según la habilidad y fuerza del soldado, y el modelo empleado.

Un problema apreciado cuando se empezó a utilizar fue que la delgada lata de chapa de la cabeza explosiva producía fragmentos de escaso alcance, de tal manera que la letalidad de la granada era de pocos pasos. Rápidamente se desarrolló una «camisa», que era una envuelta de alambre grueso ranurado, que producía fragmentos que podían ser letales a más de veinte pasos, y que obligaban al lanzador a cubrirse tras emplearla. Ese modelo se utilizó sobre todo para la defensa.

Aunque era un arma simple, requería técnicas de fabricación avanzadas que impidieron que otras potencias las copiaran, ya que sus imitaciones estaban hechas de hierro pesado y pólvora negra, y fueron poco potentes y de escaso alcance. Por el contrario, los españoles las emplearon en grandes cantidades y pronto se desarrollaron de otros tipos. Uno que resultó muy útil fue el incendiario, que en lugar de explosivo llevaba una carga de fósforo que ardía con fuerza y lanzaba un humo cegador. Fue empleado no solo para prender fuego a instalaciones enemigas (la utilizó la infantería de marina contra embarcaciones enemigas) sino para cubrir avances propios con el humo, y para obligar a los contrarios a salir de lugares cerrados. En 1697 apareció la incendiaria de «termita» que empleaba una mezcla de óxido de hierro y polvo de aluminio, que ardía a temperaturas muy elevadas y que no se podía apagar.

La M58 era un arma potente y barata, ya que se fabricaba en serie, y se produjo en cantidades enormes. En los primeros treinta años, la fábrica de Mieres entregó dos millones de ejemplares que se utilizaron masivamente en los campos de batalla de la época. Modelos mejorados se siguen utilizando en la actualidad.

Última edición por Domper el 31 Mar 2022, 10:14, editado 1 vez en total.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

La tierra del sur

En el día de los santos Alberico y Argobasto, vigesimoprimero del mes de abril del año de Nuestro Señor de 1665.

Pocas esperanzas albergaba Ismail ibn Bargash. La generación anterior había sido su abuelo, que por entonces se apellidaba Vargas, quien lo intentara con nulos resultados. En parte, por la intransigencia española, pero también por las envidias y rencillas que eran herencia de su alma hispana. Las disensiones solo sirvieron para entregar la ciudad a los bereberes foll*** de cabras dilaítas. Luego fue su padre, Musa ibn Vargas, el que quiso buscar un acercamiento, pero su intento fue cercenado de raíz por los fanáticos de uno y otro lado. La familia desesperó de lograr el apoyo español, pero ahora el auxilio de Felipe IV era su último recurso.

Aunque los bereberes hijos de porqueros fueran unos fanáticos recalcitrantes, tenían tal aprecio por el oro que toleraban las incursiones piráticas con el pretexto de herir a los rumíes y el objetivo de llenar sus bolsas. Los corsarios siguieron depredando las costas peninsulares y canarias, aunque la aventura se fue haciendo cada vez más peligrosa a medida que España se recuperaba. En 1653, un durísimo bombardeo naval arrasó Salé la Nueva, logrando que durante unos años la república se abstuviese de atacar a los hispanos, Sin embargo, el oro inglés había conseguido que renaciese el odio a los rumíes que se habían atrevido a conquistar Egipto, y el caíd había ordenado a los corsarios que cesasen sus ataques a las costas inglesas y que, en su lugar, renovasen las ofensas contra las españolas.

La orden no fue recibida de igual manera entre los clanes de Salé, descendientes de los moriscos expulsados de España. Los había comprometidas con los renegados europeos, que eran sobre todo holandeses que querían vengar la derrota de su Patria, y que vieron la orden como la ocasión de desquitarse. Otros aun deseaban volver a los lugares de los que habían sido expulsados, y sería imposible si ofendían a los hispanos. No faltaban los sensatos que argumentaban que incomodar a los españoles sería despertar al león. Incluso los que decían que el objetivo de los bereberes tal vez no fuera la guerra santa, sino enfurecer a los rumíes para que fueran los que acabasen con el poder que aun tenía la república de Salé. Entre los sensatos destacaban los Bargash, que sabían que en España había oro, pero también hierro.

Volverse contra los españoles llevaría a la destrucción de Salé, algo que seguramente los foll*** de cabras sabían y esperaban. A la hermandad corsaria solo le quedaban dos opciones: obedecer y ser destruida, o rebelarse y ser aniquilada. El fuego, o las brasas. O recurrir de nuevo al rey de España.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

—Mi señor, el moro espera.

—Pues que espere —respondió Don Nicolás de Cardona, barón de Savés. El que había sido capitán de bandera de Don Pedro Llopis en la batalla de las Frisias, y que como premio había sido ennoblecido por el rey Felpe. Don Nicolás se alineaba con los modernistas, como la mayoría de la pequeña nobleza de la antigua Corona de Aragón, que había imitado a la valenciana y se había unido a los renovadores que daban nueva vida al viejo árbol. Para disgusto de la rancia aristocracia castellana, que no había conseguido encontrar a algún partidario capaz de sustituir a Cardona en la dirección de la Junta del Almirantazgo. Mejor dicho, los había, y muchos; otra cuestión era que supieran de qué color era el mar.

Aun así, ya se perfilaban candidatos para relevar a Don Nicolás. Pisaba fuerte el marqués de Tavara, un gentilhombre de cámara que había desempeñado multitud de cargos pero que, a juicio de Cardona, no sabía distinguir un remo de una cacerola. Al menos, los partidarios del cretino de Gaspar de Haro habían tenido que callar tras la oleada de protestas que conllevó la Paz de Chartres. La Iglesia les ponía mala cara al ver como crecían los hugonotes en Francia sin que el ejército español interviniera, y hasta el mismísimo monarca había hecho algún desplante a la panda de encumbrados que se creían algo por ostentar blasones. Con el partido aristócrata en horas bajas, aunque el valido cesara a Cardona, no se atrevería a relegarlo; por si acaso, el marino ya había escogido su próximo destino: la escuadra de la Mar Océana de Cádiz, la encargada de vigilar el estrecho y las comunicaciones con las Indias. Ahora, con Bargash esperando, sabía que había elegido bien.

Tras tenerlo unos minutos en la antesala —lo justo para no parecer descortés, pero tampoco demasiado ansioso— Cardona ordenó a su asistente que le hiciera pasar.

A un observador casual le hubiera costado distinguir al recién llegado de los caballeros que pululaban por el Almirantazgo. Tal vez sus ropas no estuviesen a la moda, pero tampoco las de los militares. No lucía cruz en el pecho, pero no era el único en Madrid en no llevarla. Tal vez su tez atezada, que tampoco desentonaba con los marinos curtidos por el sol y el viento. Ni siquiera su manera de parlar la lengua castellana, pues lo hacía mejor que flamencos e italianos. Todo su porte denotaba su descendencia de las familias moriscas nobles de Hornachos, aquellas a las que el rey prudente confirmó el derecho a portar espada. Que el moro hubiera escogido ropas europeas daba fe de sus intenciones.

Aunque lo hubiera hecho esperar, Cardona se deshizo en atenciones con el recién llegado. Tras ordenar que sirvieran un refrigerio —té, café, chocolate y almendras, nada que pudiera ofender su fe musulmana— se dispuso a escuchar la propuesta.

Vargas —había retomado su apellido familiar para su estancia en Castilla— explicó la situación.

—Excelencia, le ruego disculpe mi pobre parla. La familia la conserva, pero los años no pasan en balde. Aun así, esta lengua que tantos en Salé hablamos es prenda del aprecio que tenemos por aquella España de la que tuvimos que salir.

Cardona pensó para sí que los moriscos se lo habían buscado a pulso con su apoyo a las incursiones otomanas y berberiscas; tal vez la medida había sido excesiva, pero en aquel desbarre, tan desastroso para la Corona de Aragón, no había inocentes. Entendía que los expulsados no guardaran buen recuerdo de España, incluso que se hubieran dedicado al corso; pero también sabía cómo los habían tratado sus supuestos hermanos de fe. Si se habían hecho con Salé fue por el acoso al que fueron sometidos por otros moros.

—La corona ha tomado buena nota de las presas que los corsarios elegían —dijo el marino español—. Aun así, más de un bajel hispano ha caído en manos vuestras.

—Excelencia, Salé ya no es, por desgracia, la república que hará cuarenta años quiso volver al seno materno. Dependemos del sultán de Marrakech y de los cabrones dilaítas, que siempre se unen a la ofensa contra los españoles. El gobernador nos ha obligado a acoger a renegados ingleses y holandeses que gozan persiguiendo vuestros colores. Aun así, la hermandad intenta poner coto a esos desmanes.

—Siempre es de agradecer —respondió el español mientras pensaba en el efecto que tuvo en esa resolución el bombardeo en el que él mismo había participado.

—Lamento tener que deciros que difícilmente seguirá siendo así —continuó el morisco—. Ahora dirige Marruecos un hijo de pastores de cabras que se ha dejado sobornar por los perros ingleses y franceses. Nos ha ordenado atacar a los barcos españoles.

—Tal vez no convenga que lo hagáis.

—Los hermanos ya sabemos a qué nos exponemos si atacamos a España. Mi ciudad sufrirá, pero podemos haceros daño, como bien sabéis. Las Canarias están demasiado cerca y demasiado expuestas, y la Mar Océana está llena de barcos españoles.

—Cierto es. También es cierto lo que ocurrirá si os atrevéis a ofendernos.

—Lo sabemos. El puño español, el que ha vencido a tantos de sus enemigos, caerá sobre nuestras cabezas. La hermandad será aniquilada. Justo lo que quiere el perro saadí.

—Vos lo decís. Vuestro interés está en no molestarnos.

—Es así, excelencia. Pero no tenemos opción. El caíd designado por el sultán ha sido terminante: si seguimos sin molestaros, rodarán cabezas.

—Difícil elección tenéis. Plomo español o espada marrueca —Cardona seguía dando cuerda al moro, que era el que había venido a pedir, él no pensaba adelantarse.

—La hermandad cree que hay otra salida. Excelencia, la Hermandad se pone a los pies del rey Don Felipe, e implora protección.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Obviamente, la oferta no era tal, ya que los corsarios hacían demandas inasumibles. Pedían poder volver a sus antiguas casas en Hornachos, ofreciéndose a indemnizar a sus actuales moradores, aunque aceptaban que solo pudieran retornar los que se comprometieran a abrazar la fe cristiana, pues no en vano aun quedaban muchos seguidores de Cristo entre los exiliados. Los que no quedarían en Salé, sirviendo como corsarios al servicio del Rey de España. La corona se obligaba a apoyarles, armando a los moriscos y auxiliándoles en la defensa de sus tierras.

Interesante propuesta, había pensado Cardona. Permitía hacerse con el último gran puerto que quedaba en el norte de África. Por desgracia, era inviable. Ya en 1631 se había rechazado una oferta similar; lo único que cambiaba era que los moriscos admitían que entre los suyos había muchos musulmanes. Ni la nobleza, ni el pueblo extremeño, menos aun la Iglesia, y ni siquiera el rey, por mucho que sus consejeros insistieran, iban a dejar que los moriscos volvieran a Hornachos.

Sin embargo, a Cardona le repugnaba dejar escapar esta oferta no solo por la importancia de Salé, sino porque implicaría al reino en una nueva aventura en el exterior, justo lo que deseaban los modernistas. Aunque no se les pudiera conceder el retorno a Hornachos, había otras posibilidades. Pidió a Vargas que esperara la respuesta durante unos días, y le ofreció alojamiento en su casa, pues no era cuestión que se dejara ver por Madrid. Después Cardona ordenó que preparasen su coche: viajaría a Valencia para buscar consejo.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

De Vuelapedia, la Enciclopedia Hispánica.

Fusil de avancarga Entrerríos modelo 41

El fusil Entrerríos del modelo 41 fue un arma de fuego empleada por los ejércitos españoles durante las fases finales de la Gran Guerra, que proporcionó a los ejércitos hispanos la potencia de fuego necesaria para superar a sus más numerosos enemigos.

Durante el siglo XVI se había generalizado el empleo del arcabuz, un arma de fuego portátil que rápidamente reemplazó a los arcos largos y a las ballestas. Los primeros modelos, se disparaban con llaves de mecha, que más adelante fueron sustituidas por las de rueda, que era habitual que fallaran en ambientes húmedos. Aun así, de carga lenta, y como sus cañones forjados y soldados a mano no podían resistir presiones elevadas, era necesario dejar holguras (vientos) que hacía que la bala no aprovechara la potencia de la pólvora, de tal manera que el alcance efectivo no llegaba a los cien pasos. Por otra parte, a causa de las citadas holguras y a que los proyectiles eran esféricos, frecuentemente irregulares, los arcabuces eran imprecisos, siendo casi imposible acercar a más de diez o veinte pasos. Su imprecisión obligaba a emplearlos en masa y a corta distancia.

El mosquete, aparecido a principios del XVII, era una versión más pesada del arcabuz, con más potencia y alcance, pero que requería una horquilla para apoyarlo. Durante la Gran Guerra los ejércitos españoles se equiparon con una versión aligerada que en lugar de llaves de rueda empleaban una de chispa más fiable, pero que seguía fallando si se humedecía. En esos mosquetes se podían engarzar «cuchillos de Breda» que permitía emplearlos como lanzas, de tal manera que los españoles abandonaron la tradicional formación en cuadros con piqueros y mosqueteros, y las sustituyeron por filas de mosqueteros, que podían hacer fuego en andanadas, abrumando a los cuadros enemigos.

Aun así, los mosquetes seguían siendo muy imprecisos. La solución estaba en los fusiles, que eran armas «rayadas», es decir, con un estriado interno que hacía rotar al proyectil, estabilizándolo y haciéndolo suficientemente preciso. Pero era necesario encajar el proyectil con un papel encerado, de tal manera que su carga era muy lenta, y además solo podían disparar con cargas reducidas, ya que al no haber «vientos» las presiones eran mayores y los cañones forjados podían reventar.

El fusil Entrerríos 41, aunque aparentemente era similar a los mosquetes, supuso un cambio revolucionario, al aunar varios cambios tecnológicos que lo convirtieron en un arma más fiable, más precisa y con superior cadencia de tiro. La más importante era la manufactura del cañón. En lugar de ser una lámina de acero forjada y soldada, se construían con una barra de acero maciza, que se perforaba con un taladro especial, se tallaban estrías y luego se forjaba. Ese cañón resistía presiones mucho más altas.

La llave se sustituyó por una de percusión que empleaba pistones, pequeños pistones, inicialmente de papel y luego de metal blando, que en lugar de pólvora estaban llenos de fulminatos, y que detonaban por el golpe de la llave. Los proyectiles ya no eran esféricos, sino troncocónicos, con una oquedad en la parte posterior.

El fusil Entrerríos seguía requiriendo ser cargado estando de pie. El fusilero tomaba el «cartucho», que era una bolsita de papel encerado, y lo mordía por un extremo para romperlo. Dejaba caer la pólvora por la boca del cañón, y después la sémola, que actuaba como amortiguador entre la pólvora y el proyectil. Con la baqueta la apretaba. Después metía la bala, con el hueco hacia abajo: esta era de calibre una línea menor, para que entrara con facilidad, y una vez en el fondo, le daba un golpe con la baqueta para que asentara bien. No necesitaba taco.

Una vez cargada la bala, elevaba el arma, abría la llave y colocaba un pistón. El arma ya estaba cargada. Entonces se apuntaba y se disparaba. Los gases de la pólvora abrían la oquedad de tal manera que la bala tomaba el rayado.

Aun siendo un procedimiento complejo, era más rápido que cargar un mosquete. Disparaba balas que eran letales a mil pasos, aunque a tal distancia era poco preciso, y solo se empleó ocasionalmente, disparando en andanadas, para batir objetivos grandes, como podían ser cuadros o cañones enemigos. En la práctica, se recomendaba emplearlo a distancias menores de doscientos cincuenta pasos, apuntando con la mira, que estaba graduada de cincuenta en cincuenta, hasta doscientos cincuenta.

El efecto del nuevo fusil fue revolucionario. Se decía que una línea de fusileros, equipada con los Entrerríos, podía enfrentarse con un cuadro diez veces más numeroso, e incluso podía derrotar a una carga de caballería «a la sueca» (es decir, que buscara el choque). Tenía más alcance que la artillería de la época. De ser preciso, admitía un cuchillo de Breda que se engarzaba con un cubo.

A pesar de su eficacia, su vigencia fue temporal ya que fue superado por el fusil Otamendi de retrocarga. Sin embargo, las entregas del nuevo fusil no eran suficientes, y se decidió convertir miles de unidades en retro-carga con un sencillo sistema de bisagra y bloque de cierre (el Snider-Enfield) que permitía aprovechar la llave de percusión, con pequeños cam-bios. A partir de 1665 se convirtieron casi todos los fusiles existentes. La nueva arma, llamada fusil Entrerríos modelo 63, no era tan eficiente como el Otamendi 57, y al no haber un extractor había que sacudir el fusil o emplear la breda para extraer el cartucho vacío. Aun así, era un gran avance, y el modelo 63 equipó a las unidades de milicias. También se fabricaron unidades nuevas, las de avancarga se destinaron a los aliados de la monarquía y para su venta a tramperos y colonos, y las de retrocarga para las milicias. A partir de 1683 también se vendieron al Imperio.

https://www.deviantart.com/yqueleden/ar ... -912389271

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General

- Mensajes: 15019

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

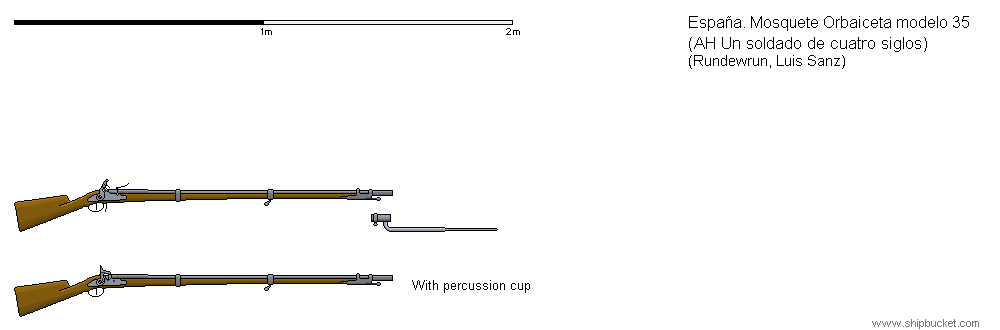

Mosquete Orbaiceta modelo 35

Los primeros mosquetes, que aparecieron a comienzos del siglo XVII, eran armas muy pesadas, tanto que necesitaban ser apoyadas en una horquilla. En 1638 el ejército de Egipto comenzó a emplear una versión mejorada, el mosquete Orbaiceta modelo 35. El modelo 35 se empezó a construir en Orbaiceta, en Navarra, pero la proximidad a Francia hizo que la producción se trasladara a una nueva factoría en Mieres, en el Principado de Asturias.

El mosquete Orbaiceta tenía un cañón que en lugar de forjarse a partir de una plancha, se hacía taladrando barras de acero, de tal manera que siendo más ligero tenía más resistencia. Otras innovaciones eran que se fabricaba con piezas intercambiables, que usaba una llave de chispa más fiable que las de rueda, y que podía llevar una bayoneta de cubo que permitía emplearlo como si fuera una pica.

Con el nuevo mosquete los ejércitos españoles abandonaron las pe-sadas formaciones en cuadro, adoptando otras lineales que maximizaban la potencia de fuego.

Muchos mosquetes Orbaiceta fueron transformados sustituyendo la llave de chispa por otra de perfusión. Aun así, estaban superados, y fueron dados de baja poco después del final de la guerra, y cedidos en grandes cantidades al ducado de Irlanda y al Imperio.

https://www.deviantart.com/yqueleden/ar ... -912409333

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: ClaudeBot [Bot], Pinterest [Bot] y 1 invitado