Un soldado de cuatro siglos

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Repito el mensaje; es que había quedado todo en negrita por error.

En presencia de mis enemigos

En el día de Santa Justa y Santa Rufina, decimonoveno del mes de julio del Año de Nuestro Señor de 1681

—Un servicio al ejército, una operación de nada… ¡Panda de cabrones que me han metido en este fregao! ¡Y tonto yo por aceptar! Poco mejor si me hubiera quedado en Manila con las chinitas. Seguro que no me hubieran metido en semejante embarcada.

El comandante rezongaba y, detrás, el batallón marchaba a buen ritmo. Tampoco es que hiciera falta, pero prefería llegar a Neustadt con luz. Si quería hacer ese servicio de nada, necesitaría saber dónde se metía, y mejor con toda la tarde por delante. Así que, les gustara o no, iban a tener que apurar.

Tras recibir las órdenes, había tenido un día para reunir la tropa: cuatro compañías de cazadores, incluyendo la que había sido suya. Otra de zapadores, una batería de cañones Trubia del ocho, la intendencia y, mostrando lo que se preparaba, un hospitalilo de campaña. Si pensaban que lo iban a necesitar… Al menos, no iban solos. Les apoyaba nada menos que un regimiento de dragones que se había adelantado para espantar a las bandas de saqueadores turcos —al ver lo que estaban haciendo con los pobres austriacos, el final de los que pudieron atrapar no fue agradable— y permitiendo que los infantes no tuvieran que perder tiempo en fortificarse cada noche.

Llegaron a su objetivo a mediodía. Era Bad Fischau, un pueblecito al lado de Neustadt que en épocas más tranquilas había atraído gentes por sus fuentes termales. De tal manera que había unos cuantos caserones de buena construcción que les vendrían que ni pintados. Además, la cercana montaña protegía un flanco y, a una mala, podrían escapar por allí. Recordaba las palabras de Lazán.

—Comandante, recuerde que no le mando a Numancia. Quiero que mantenga a sus soldados con vida. Claro que, cuanto más resista, más ayudará al ejército.

Si había que resistir, sería necesario preparar el lugar. Envió al capitán Adot, de los zapadores, para que reconociera el villorrio y viera como mejorarlo.

Dicho y hecho. Los zapadores fueron al bosque aledaño con sierras y hachas, y los troncos empezaron a caer. Luego los arrastraron hasta el pueblo y perforaron agujeros donde metían ramas, hasta convertirlos en caballos de Frisia, acericos alargados que costaría superar. Fueron colocándolos obstruyendo todas las calles, formando una defensa continua; otra barrera se situó más lejos, a distancia que pudiera ser cubierta por fusiles y cañones, pero demasiado lejos para que desde allí pudieran disparar las armas turcas. Otros zapadores hicieron lo mismo en los bosques, creando un laberinto de estacas que impediría que nadie se infiltrara por detrás.

Al mismo tiempo, los soldados desmontaron los techos de las casas. Al menos, sus propietarios habían huido y no tuvieron que escuchar sus protestas; pero es que un tejado puede caerse y aplastar a quien esté debajo, o incendiarse y abrasarlos. Pocos se respetaron: el de la iglesia, que sería el hospitalillo, y el de tres casas que se convirtieron en polvorines tras protegerlas y reforzarlas con maderos y taludes de tierra. Los demás tejados fueron arrancados, y las paredes, aspilleradas; tan solo se dejaron algunos refugios para la guarnición, hechos resistentes con las vigas desmontadas. Las paredes se reforzaron con tierra y los materiales de los techos. Las casas del exterior sufrieron un tratamiento aun más radical, y se rebajaron sus muros para convertirlas edificios en fortines para los cañones; en su parte exterior se plantaron más estacas aguzadas. Además, fueron comunicados con trincheras, que permitían moverse sin temor a los disparos enemigos, y había parapetos y puestos de observación. Dentro del pueblo también se levantaron muros y se colocaron caballos de Frisia, de tal manera que se pudiera mantener la defensa aunque los turcos entraran en la localidad.

En el exterior los zapadores, además de las estacas, plantaron otros artefactos que debían ser una sorpresa desagradable: vasijas enterradas, llenas de piedras y con una bomba en su fondo. Un cordel enterrado permitía detonarlas a distancia. Más allá de ese campo de muerte se eliminó todo lo que pudiera servir de refugio. Cayeron casetas y establos, y también los árboles que flanqueaban los caminos. Las lluvias no permitieron quemar los campos de cereal, pero los soldados los pisotearon para aplastar las plantas, y en la maraña que quedó se colocaron estacas con cuerdas, destinadas a enredar las patas de los caballos, y abrojos para herirlas. Asimismo, plantaron marcas poco llamativas pero que indicaban las distancias a los tiradores. En algunos arbustos ataron tiras de tela que señalaban la dirección del viento.

Mientras unos soldados trabajaban en las fortificaciones, otros descargaban los carromatos del convoy. Más municiones que comida, indicio de que se preveía una estancia corta pero entretenida. Se repartieron en los polvorines y en los fortines, para que un disparo afortunado no les dejara sin medios de combate.

Los trabajos seguían a buen ritmo, pues los soldados sabían que sus esfuerzos serían los que los mantuvieran con vida. El comandante Sampedro los observaba y daba algunas indicaciones, hasta que llegó un alférez.

—Mi comandante, el teniente coronel Ibáñez.

El comandante saludó al jefe de la caballería.

—A sus órdenes, mi teniente coronel.

—Comandante, está haciendo que las defensas de esta aldea den envidia a Dunkerque.

—Ojalá fuera así, mi teniente coronel. Ahí fuera hay demasiados turcos.

—Razón tiene. De eso le quería prevenir. Mis hombres han rechazado varias patrullas de caballería enemiga, y han visto movimientos de tropas. Por desgracia, ya conoce mis órdenes: solo puedo mantenerme en Neustadt hasta mediodía.

—Ya las conocía. Lamentaré verles partir.

—Le deseo toda la suerte del mundo. En cuanto sea posible, aquí me tendrá.

En presencia de mis enemigos

En el día de Santa Justa y Santa Rufina, decimonoveno del mes de julio del Año de Nuestro Señor de 1681

—Un servicio al ejército, una operación de nada… ¡Panda de cabrones que me han metido en este fregao! ¡Y tonto yo por aceptar! Poco mejor si me hubiera quedado en Manila con las chinitas. Seguro que no me hubieran metido en semejante embarcada.

El comandante rezongaba y, detrás, el batallón marchaba a buen ritmo. Tampoco es que hiciera falta, pero prefería llegar a Neustadt con luz. Si quería hacer ese servicio de nada, necesitaría saber dónde se metía, y mejor con toda la tarde por delante. Así que, les gustara o no, iban a tener que apurar.

Tras recibir las órdenes, había tenido un día para reunir la tropa: cuatro compañías de cazadores, incluyendo la que había sido suya. Otra de zapadores, una batería de cañones Trubia del ocho, la intendencia y, mostrando lo que se preparaba, un hospitalilo de campaña. Si pensaban que lo iban a necesitar… Al menos, no iban solos. Les apoyaba nada menos que un regimiento de dragones que se había adelantado para espantar a las bandas de saqueadores turcos —al ver lo que estaban haciendo con los pobres austriacos, el final de los que pudieron atrapar no fue agradable— y permitiendo que los infantes no tuvieran que perder tiempo en fortificarse cada noche.

Llegaron a su objetivo a mediodía. Era Bad Fischau, un pueblecito al lado de Neustadt que en épocas más tranquilas había atraído gentes por sus fuentes termales. De tal manera que había unos cuantos caserones de buena construcción que les vendrían que ni pintados. Además, la cercana montaña protegía un flanco y, a una mala, podrían escapar por allí. Recordaba las palabras de Lazán.

—Comandante, recuerde que no le mando a Numancia. Quiero que mantenga a sus soldados con vida. Claro que, cuanto más resista, más ayudará al ejército.

Si había que resistir, sería necesario preparar el lugar. Envió al capitán Adot, de los zapadores, para que reconociera el villorrio y viera como mejorarlo.

Dicho y hecho. Los zapadores fueron al bosque aledaño con sierras y hachas, y los troncos empezaron a caer. Luego los arrastraron hasta el pueblo y perforaron agujeros donde metían ramas, hasta convertirlos en caballos de Frisia, acericos alargados que costaría superar. Fueron colocándolos obstruyendo todas las calles, formando una defensa continua; otra barrera se situó más lejos, a distancia que pudiera ser cubierta por fusiles y cañones, pero demasiado lejos para que desde allí pudieran disparar las armas turcas. Otros zapadores hicieron lo mismo en los bosques, creando un laberinto de estacas que impediría que nadie se infiltrara por detrás.

Al mismo tiempo, los soldados desmontaron los techos de las casas. Al menos, sus propietarios habían huido y no tuvieron que escuchar sus protestas; pero es que un tejado puede caerse y aplastar a quien esté debajo, o incendiarse y abrasarlos. Pocos se respetaron: el de la iglesia, que sería el hospitalillo, y el de tres casas que se convirtieron en polvorines tras protegerlas y reforzarlas con maderos y taludes de tierra. Los demás tejados fueron arrancados, y las paredes, aspilleradas; tan solo se dejaron algunos refugios para la guarnición, hechos resistentes con las vigas desmontadas. Las paredes se reforzaron con tierra y los materiales de los techos. Las casas del exterior sufrieron un tratamiento aun más radical, y se rebajaron sus muros para convertirlas edificios en fortines para los cañones; en su parte exterior se plantaron más estacas aguzadas. Además, fueron comunicados con trincheras, que permitían moverse sin temor a los disparos enemigos, y había parapetos y puestos de observación. Dentro del pueblo también se levantaron muros y se colocaron caballos de Frisia, de tal manera que se pudiera mantener la defensa aunque los turcos entraran en la localidad.

En el exterior los zapadores, además de las estacas, plantaron otros artefactos que debían ser una sorpresa desagradable: vasijas enterradas, llenas de piedras y con una bomba en su fondo. Un cordel enterrado permitía detonarlas a distancia. Más allá de ese campo de muerte se eliminó todo lo que pudiera servir de refugio. Cayeron casetas y establos, y también los árboles que flanqueaban los caminos. Las lluvias no permitieron quemar los campos de cereal, pero los soldados los pisotearon para aplastar las plantas, y en la maraña que quedó se colocaron estacas con cuerdas, destinadas a enredar las patas de los caballos, y abrojos para herirlas. Asimismo, plantaron marcas poco llamativas pero que indicaban las distancias a los tiradores. En algunos arbustos ataron tiras de tela que señalaban la dirección del viento.

Mientras unos soldados trabajaban en las fortificaciones, otros descargaban los carromatos del convoy. Más municiones que comida, indicio de que se preveía una estancia corta pero entretenida. Se repartieron en los polvorines y en los fortines, para que un disparo afortunado no les dejara sin medios de combate.

Los trabajos seguían a buen ritmo, pues los soldados sabían que sus esfuerzos serían los que los mantuvieran con vida. El comandante Sampedro los observaba y daba algunas indicaciones, hasta que llegó un alférez.

—Mi comandante, el teniente coronel Ibáñez.

El comandante saludó al jefe de la caballería.

—A sus órdenes, mi teniente coronel.

—Comandante, está haciendo que las defensas de esta aldea den envidia a Dunkerque.

—Ojalá fuera así, mi teniente coronel. Ahí fuera hay demasiados turcos.

—Razón tiene. De eso le quería prevenir. Mis hombres han rechazado varias patrullas de caballería enemiga, y han visto movimientos de tropas. Por desgracia, ya conoce mis órdenes: solo puedo mantenerme en Neustadt hasta mediodía.

—Ya las conocía. Lamentaré verles partir.

—Le deseo toda la suerte del mundo. En cuanto sea posible, aquí me tendrá.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Celestino Subías veía al comandante con adoración. Aunque fuera un baturro del llano, de la recia tierra almudevarana, mientras que Subías era de Nerín, aldea perchada sobre el río Aso, en la montaña bravía del Sobrarbe. Como tantos montañeses, había dejado esas duras peñas para buscar fortuna en las armas, y el comandante Sampedro era el modelo del que había hecho carrera en el ejército, aunque fuera nacido de destripaterrones.

Para Celestino, la marcha desde Génova había sido poco más que un paseo. Ni siquiera las montañas de los Alpes Julianos podían impresionar al nacido al borde de un acantilado. De pequeño, saltaba por los despeñaderos que algunos llamaban senda para pescar cangrejos en el río; un paseo que a los cazadores foráneos llevaba una hora, y que Celestino y sus amigos hacían corriendo. Cuando se trataba de cuidar el ganado, no pocas veces tuvo que subir hasta las nieves eternas para pasar a las praderas de Millaris, y tampoco fue raro que bajara llevando a hombros alguna cabra o un sarrio joven, que los viejos resultaban correosos y solo servían para caldo.

De sus montañas Celestino no solo había conseguido unas envidiables piernas, sino también las mañas del cazador furtivo. Los mayorales de Boltaña y de Broto pretendían decir dónde se podía cazar —en ningún sitio— o pescar —donde no hubiera agua—, y pretendiendo hacer cumplir la prohibición pagaban a algún cazador para que impusiera sus normas. Como Don Inocencio Mir, el guardia de Fanlo. Tenía una hermosa barriga que engañaba a los que no le hubieran visto trepar y, aunque mala persona no era, tenía mujer y media docena de arrapiezos que comían el pan que ganaba persiguiendo furtivos. Así que Celestino aprendió por las malas que más importante que sorprender a los esquivos gallos montesinos era no dejarse atrapar por Don Inocencio, que para la pólvora tenía olfato de sabueso.

Harto de perseguir a Celestino, Don Inocencio le propuso que hiciera de guía para los señoritos que querían cazar alguna cabra, y hasta le dejó un arcabuz por si amanecían lobos u onsos, que más de uno andaba cerca de los abrigos. Resultó que Celestino tenía mano para disparar y, cuando desde doscientos pasos liquidó a un lobo que rondaba a la nena de la Beturiana, hasta Don Inocencio le felicitó y le aconsejó unirse a las legiones. Dicho y hecho. Marchó a Huesca y luego a Zaragoza. Allí lo asignaron a una compañía de cazadores y le entregaron su primer fusil de verdad: un Otamendi con mira de anteojo al que aun tenía cariño. Aunque ya no lo usaba, porque lo había cambiado por un Mieres capaz de meter la bala en un ojo desde quinientos pasos.

Con esa habilidad, el capitán Sampedro le hizo batidor y le ascendió a soldado de primera, no porque mandara mucho, sino para que no se le subiera a la chepa el tocapelotas del Domingo Ferreira, su asistente. Ese Ferreira apenas sabía moverse por el monte, y no veía un rastro ni si se lo ponían en la escudilla. Al menos, no tiraba mal del todo.

Viendo que la caballería de las piraba, Celestino no fue el único en pensar que se preparaba verbena. En seguida llegaron los invitados, esos cabrones tártaros que en cuanto los pillara aprenderían lo que vale un peine. La verdad era que los tenía a tiro, pero el comandante había prohibido dispararles. Celestino sabía por qué: quería que se confiasen.

Los tártaros no eran tontos del todo y no se acercaron mucho, ya que no se fiaban de los cañones. Decían que en Presburgo los artilleros se habían puesto las botas con los Trubia. Mal debieron pasarlo cuando los austriacos aflojaron, pero se contaba que casi todos los españoles consiguieron salir de esa ratonera. Ojalá entre ellos estuviera el primo Venan, el de la tía Manuela, que decían que había ido a Presburgo para enseñar a esos cabezas cuadradas a empuñar un fusil sin hacerse otro agujero en la nariz.

—Soldado Subías, le reclama el comandante.

—¿A mí? ¿Qué tripa se le habrá roto? —Con todo, una orden del jefe del batallón era como si Dios en persona hubiera bajado a la tierra, así que Celestino se compuso un poco y salió zumbando hacia el puesto de mando.

—¡A sus órdenes! ¡Se presenta el soldado de primera Celestino Subías!

—Descanse, soldado. Tengo entendido que usted es montañés.

—¡Montañés del Sobrarbe, mi comandante!

—Buenas peñas tienen por ahí. Subías, le tengo echado el ojo y vi que cuando pasamos los Alpes se movía mejor que bien ¿No tendrá expe-riencia en la caza, verdad?

—Fui guía para los hidalgos del valle, mi comandante.

—Sí, eso ponía en su ficha. Pero no me refería a eso ¿Seguro que no ha cazado algún cochino?

—No está permitido, mi comandante.

—Ya. Es decir, usted no ha cazado en sitios prohibidos y me imagino que nunca habrá tenido que escapar de los guardas.

—No había guarda que me viera, señor… Quiero decir, yo no cazaba, pero cuando salía al monte…

—Déjelo, soldado, que me hago a la idea. Así que no se le da mal del todo escurrirse por los bosques.

—Se me da bien, mi comandante.

—Perfecto. Mire ahí atrás —dijo señalando a la ladera boscosa— ¿Qué le parece?

Celestino en seguida entendió lo que le preguntaba—. Que por allí se podrán meter los paganos hasta la cocina sin que nos enteremos.

—Eso me temía yo. Visto de lejos, ese bosque parece impenetrable, pero tenía mis dudas y quería saberlo de un experto ¿Le apetece cazar turcos?

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Desde el campanario de la iglesia, Sampedro vigilaba la llanura con su catalejo. La caballería tártara había rodeado su posición para explorar el valle que conducía a Leoben; esporádicamente, en la lejanía se escuchaban tiroteos que demostraban que las patrullas españolas tampoco estaban lejos. Frente al pueblo, los tártaros habían sido sustituidos por infantes de ropas abigarradas que debían ser irregulares, la carne de cañón que el gran hijo de Belcebú empleaba para ablandar las defensas. Le hubieran dado pena, de no ser por las tropelías que estaban cometiendo.

Que tenían poca formación y menos experiencia se notaba en que se estaban acercando a las defensas. Incluso si no tuvieran delante españoles, no era prudente ponerse a tiro de cañón. Tal vez lo hacían para provocarle y así saber si había artillería o no. Sampedro no pensaba darles el gusto. Aunque tenía toda la munición del mundo, pues Lazán no les había enviado desnudos; el teniente artillero Santibáñez le había dicho que disponía de nada menos que quinientos disparos por pieza, que mal no hubieran venido en Rémortier. De todas formas, el comandante prefería que los turcos descubrieran los cañones por las malas. De ahí las órdenes terminantes de ocultarlos y de no disparar.

Tampoco había autorizado a abrir fuego a los tiradores de los trabucones, esos enormes fusiles pesados capaces de partir a mil metros un alma turca, suponiendo que la tuvieran. Los iba a reservar por ahora.

El alférez Peña le señaló que había movimiento—. Mi comandante, parece que por fin se deciden.

Con el catalejo, Sampedro vio que los turcos estaban organizándose en un cuadro. Bastante desordenado; igual daba, para lo que les iba a servir… Bajó de la torre y se dirigió hacia las defensas.

—Que nadie dispare hasta que yo lo diga.

Los turcos empezaron a moverse. Estaban armados a la europea, con imponentes picas que llevaban enhiestas y que bajarían solo en la fase final del asalto. Eso creían; el comandante sabía que esas picas estarían en tierra bastante antes. Seguramente el mandamás turco también lo sabía, y los enviaba para probar las defensas.

El avance del cuadro seguía y, al ver que en el campo español no había movimiento, algunos se adelantaron, solo para ser golpeados por un pachá, bajá, mandamás o lo que fuera. Con algo más de orden fueron acercándose a los caballos de Frisia, aunque más de uno empezó a cojear tras pisar algún abrojo.

—Capitán Sánchez, su turno.

El oficial levantó su pistola rotatoria y tiró contra los enemigos cuando se pusieron a cien pasos. Casi simultáneamente, se produjo una descarga cerrada. Algunos turcos siguieron incólumes mientras que otros, blanco de varios disparos, cayeron como bolos. El que los mandaba, que se había llevado la mitad de los tiros, se convirtió en un guiñapo ensangrentado.

—¡Fuego a discreción!

Los distintivos estampidos de los Otamendi siguieron atronando. Cayeron más y más turcos, hasta que se lo pensaron mejor y se volvieron.

—¡Alto el fuego!

Algunos heridos se retorcían.

—Sánchez, envíe una patrulla para ultimarlos.

Con bayonetas y unos pocos disparos dieron cuenta de los otomanos que aun respiraban, mientras en el campo contrario se oían gritos de furor. Hasta tal punto que un grupo de jinetes se lanzó al galope.

—Sánchez, no deje que se acerquen a la patrulla. Recuerde, tire a los caballos.

Los soldados se habían agrupado y estaban calando los cuchillos, pero no los necesitaron; primero, varios caballos se enredaron en los lazos y cayeron; después, el fuego desde los flancos acabó con los supervivientes cuando todavía estaban a bastantes metros. Los españoles de la patrulla pudieron seguir registrando los cadáveres —poco encontraron— y dejar bajo ellos trampas explosivas. Luego se volvieron, sin más apuros.

Durante la tarde hubo otras dos intentonas contra los flancos, que también fueron rechazadas. La aldea era un hueso duro que roer.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Celestino ascendió por la ladera y no le gustó mucho lo que vio. Demasiado suave, cubierta por un bosque que se notaba mantenido con cuidado, lo que significaba que los árboles creían enhiestos, eran gruesos, estaban separados, y apenas había maleza. Es decir, que la ladera podía recorrerse en cualquier dirección, con un poco de cuidado incluso a caballo, y que apenas ofrecía lugares para esconderse.

Mejor dicho, no había sito donde ocultarse salvo para los que se habían criado en el furtivismo. Celestino ordenó a su asistente que se metiera en el hueco que había bajo un tocón. Él siguió moviéndose con cuidado por el borde de una suave vaguada donde las lluvias habían roto la tierra. Cuando encontró un sitio a su gusto, en la hozada de un jabalí, se dispuso a esperar.

Al poco volvieron los ruidos del bosque: pájaros, ratones, hasta algún conejo que se escurría entre hierbas y hojarasca. Buena señal: esos bichos eran los mejores centinelas. Con todo, la experiencia es la madre de la ciencia, y demasiadas veces había tenido que dar esquinazo a Don Inocencio Mir como para fiarse mucho. Si de algo estaba seguro Celestino, era de que los turcos también cazaban. Tal vez tuvieran un cazador rondando por ahí.

Seguían escuchándose rumores entre las hojas y los cantos de las aves. Aunque le pareció que estaban cambiando el ritmo, y de repente un par de pájaros levantaron el vuelo. Celestino se quedó tan quieto como pudo. Esperó a que los animales se calmaran; hasta notó que un lagarto le rondaba por la pierna ¿Había sido una falsa alarma? Pero más aves levantaron el vuelo.

Con sumo cuidado, Celestino se asomó. Milímetro a milímetro, hasta poder atisbar entre la hierba… y le pareció ver algo de color vivo. Premio. Con todavía más cuidado adelantó el fusil y lo montó, aunque sin quitar el seguro. Luego, mantuvo la mirada fija, aunque no directamente hacia donde le había parecido vislumbrar el color. Vio agitarse la hierba. Ahí estaba. A sesenta pasos.

Siguió sin moverse: igual que había visto al turco, le podría ver a él y, si era un cazador, no tendría mala puntería. Además, tampoco le extrañaría que no estuviera solo. Como buen ojeador, se dispuso a esperar. Pero era bueno el putañero turco, y también tenía paciencia. El tiempo pasó, mientras el bosque volvía a sus ruidos. Esperando que el otro se hubiera relajado un poco, Celestino retorció el pie. Era la señal que había convenido con Ferreira: el gallego tosió y agito una rama.

Aun pasó un momento hasta que de detrás de unas hojas asomó un turco con un arco que empezó a tensar. Buena idea, el arco era silencioso, pero no tan rápido como el fusil. El español tomó aire, fijó la cruceta en la nariz del enemigo, y exhaló suavemente mientras tiraba del gatillo.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Al atardecer se habían oído algunos disparos en la montaña. Ya de noche, donde habían dejado los cadáveres turcos se escuchó una explosión; así aprenderían a no hurgar cerca de las posiciones hispanas. Al rato ladraron los perros, pero no hubo nada más; si eran turcos, se habían dado la vuelta.

De madrugada empezó a llover, y al amanecer seguía cayendo agua. Vaya mierda de verano, pensó el comandante. Al menos, estaban a cubierto. Tampoco era malo tener los Otamendi, que daba igual que se mojaran. Los de enfrente se lo pasarían mejor con sus arcabuces de mecha. Tampoco se iba a quejar.

Como la lluvia acabó por dar una tregua, aprovechó para seguir reforzando el pueblo. Siguiendo sus órdenes, zapadores y soldados pusieron más tierra frente a los muros, y colocaron estacas para que se empalase quien intentara treparlos. Dentro, los tabiques también estaban reforzados, convirtiendo el interior de las casas – fortines en laberintos. En el exterior cavaron puestos para escuchas, comunicados con trincheras que se podían cerrar con caballos de Frisia; las tablas de las casas dieron material con el que reforzar las paredes de las zanjas y que la lluvia no las derruyese. Además, los artilleros habían estudiado los campos de tiro, calculando distancias y reconociendo las ondulaciones que pudieran escudar a los turcos.

Faltaban los invitados, que llegaron por la tarde. Había escampado a mediodía, y quien quiera que mandase a los paganos prefirió esperar un poco a que el suelo se secara. Aun quedaban dos horas de luz cuando los turcos se animaron. El ataque principal parecía que se dirigiría contra la casa que hacía de bastión nororiental: un «orta» (regimiento) de jenízaros formó un cuadro. Iban organizados según la antigua táctica española: un núcleo de piqueros, con enormes lanzas enhiestas, grupos de arcabuceros a sus lados y, en cada flanco, irregulares alternando con caballería. El comandante calculó que serían unos tres mil: le superaban cuatro a uno. Pero en número, no en armas.

—Esperaremos a que estén a ciento cincuenta metros.

Los turcos siguieron acercándose. Pero su intranquilidad se notaba en el baile de las picas, que temblaban como azotadas por el viento. Hasta que llegaron a unos arbustos pelados que eran la marca de la distancia. Sampedro disparó su tirogiro, que fue seguido de una letal andanada. A esa distancia, los proyectiles atravesaban varios cuerpos, salvo que fueran detenidos por huesos. Decenas de turcos cayeron con la primera andanada, y las siguientes se repitieron cada diez segundos. Los piqueros se detuvieron para dar paso a los arcabuceros, pero antes de llegar a distancia de tiro fueron barridos. Los voluntarios turcos de los flancos se adelantaron, pero tuvieron que parar al llegar a los obstáculos. Estaban intentando romperlos, cuando fueron el objetivo de otra andanada; se notó su indisciplina en que no resistieron más y tanto los de la derecha como los de la izquierda escaparon corriendo. A los jenízaros del centro no les quedaba otra opción que retirarse, pero trataron de hacerlo ordenadamente; un error, pues solo sirvió para que estuvieran más tiempo a tiro y que cayeran todavía más. Cuando estuvieron a doscientos cincuenta metros dejaron de recibir disparos; pero no se interrumpió el fuego, pues ahora los españoles lo dirigían contra los turcos que se habían tirado al suelo y que aun se movían.

—Qué matanza, mi comandante —dijo el capitán Sánchez.

—Da no sé qué, desde luego. Aunque sean paganos.

—¿Fue así lo de Rémortier?

—Más o menos. Pero ahí los franceses tenían prisa, y los turcos, no. No creo que vuelvan a hacer intentonas a pecho descubierto. La próxima vez, los paganos traerán cañones.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Subías ya llevaba cinco exploradores en dos días, y los turcos habían aprendido que con sigilo no iban a ninguna parte. Mientras en el llano cantaban los fusiles, se desplegó por la ladera un centenar de turcos. Se movían despacio, para mantener la cohesión, pero prestos a caer contra cualquier tirador que vieran. Igual que los llobos de la peña.

El soldado tenía su propia receta contra las alimañas. Por una vez, que el bosque fuera abierto le daba ventaja, ya que le dejaba disparar desde lejos. El montañés, que estaba apostado junto a un tronco y oculto tras las hojas, buscó al que le parecía que mandaba. Iba por detrás, pero de poco le sirvió. Al verle caer con una bala en el pecho, los turcos se pararon por un momento; bastó ese momento para que el nerinés abatiera a otro. Aun pudo tirar a dos más antes que los turcos volvieran a moverse. Como parecía que no le habían visto —bendita pólvora rayo que no producía humo, y bendito bosque que amortiguaba los ruidos— el cazador salió de su posición y se retiró un centenar de pasos por la vaguada. Unos minutos después repitió el juego, esta vez, tirando solo contra un flanco. Los enemigos se volvieron hacia allí, dando ocasión a Ferreira a que hiciera algunos disparos y se replegara. Los otomanos volvieron a cambiar de dirección, solo para llevarse más tiros, esta vez de Celestino.

Llevaban media hora por el monte cuando los enemigos se dieron por vencidos y se volvieron. Pero también se fue la luz, y la noche era para los cazadores.

Esta vez el español no esperó a los turcos, sino que siguió sus pasos, como siempre con sumo cuidado. Celestino, que había aprendiendo a hacerlo persiguiendo a los esquivos gallos de montaña, se movió sin ruido, sin romper ni una ramita. Era ya noche cerrada cuando vio la luz de varias fogatas. Había varios centinelas: los turcos no se fiaban del bosque, y hacían bien. De todas maneras, notó que uno estaba despistado. Se acercó por detrás y le metió el cuchillo en la nuca, igual que se apuntilla a las bestias. Dejó una bomba bajo el cadáver antes de irse.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Sampedro vio llegar a los cañones turcos desde la torre de la iglesia. Eran solo seis; por lo visto, necesitaban los demás en Viena. Con artillería por medio ya no era cuestión de andarse con filigranas, y ordenó que los tiradores emplearan sus trabucones. Tuvo que ser una sorpresa poco agradable descubrir que las balas españolas llegaban a los mil pasos. Menos gustaría a los infieles comprobar que bastaba uno de esos proyectiles para destripar un caballo. Los servidores intentaron apartar los cañones, pero fueron cayendo uno a uno; además, un disparo hizo estallar un barril de pólvora. Al final, las piezas quedaron abandonadas en medio del campo.

A la mañana siguiente estaban escudadas por tableros, mientras que los otomanos cavaban una zanja para poder acercarlos. El fuego de los trabucones retrasó los trabajos, y tardaron cuatro días en situar una batería a cuatrocientos metros de las casas: un parapeto hecho con cestones tras los que asomaban las bocas de los cañones.

Mientras tanto, los turcos no se habían quedado parados. Un par de veces habían intentado atacar por el bosque, pero los disparos de los cazadores alertaron de su llegada, y los atacantes se encontraron con las mortales andanadas de los fusiles. Las patrullas también se acercaron por el norte y por el sur, aunque escapaban a los primeros tiros. Sampedro notó con aprensión que no se habían producido incursiones nocturnas. Ojalá se equivocara, pero el comandante pensó que si le dejaban descansar por la noche era para que se confiara, y que el ataque decisivo se produciría en las horas de oscuridad.

Por otra parte, estaba la amenaza de los cañones. A ojos del comandante, parecían antiguallas, pero incluso una pelota de piedra disparada por el cañón de Matusalén podía hacer daño. Así que Sampedro esperó hasta que le pareció que la batería turca ya estaba preparada. Entonces ordenó situar las cuatro piezas del ocho en el fortín más cercano, y que se preparase la compañía del capitán Vidal, que estaba en reserva. A mediodía empezó a llover, cada vez con más fuerza. Era el momento ideal. Los soldados salieron por la trinchera que pasaba bajo las obstrucciones, y esperaron bajo el aguacero. Hasta que cayó menos agua, y la batería turca volvió a ser visible desde la posición española.

Entonces dispararon los cañones hispanos. Primero, granadas de metralla, que se abrían pocos metros por encima del parapeto enemigo y lo acribillaban. Después, granadas explosivas que deshicieron los cestones. Luego, metralla otra vez para impedir que se acercaran más turcos. Por entonces los infantes españoles ya habían salido de la trinchera y se habían desplegado; una sección disparaba mientras la otra avanzaba y, cuando estuvieron cerca, se lanzaron a la carrera para tirar granadas a la batería. Las bombas de mano estallaron e inflamaron la pólvora, matando a los turcos que intentaban refugiarse del fuego español. Después, los infantes situaron cargas explosivas en los cañones antes de retirarse. Las explosiones rompieron los tubos y las cureñas, dejando a los turcos sin artillería.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Tras una semana de lucha en el bosque, Celestino empezaba a cansarse. Se había turnado con otros tiradores, pero cada salida significaba horas de tensión. Los turcos seguían insistiendo; unas veces, con cazadores, otras con líneas de soldados, e incluso intentaron un ataque en masa, pero los batidores alertaron a los defensores de la aldea, y el fuego de una compañía acabó con los asaltantes que intentaban superar las obstrucciones. Solo la mitad pudo volver.

Celestino había escuchado el combate desde lo alto del monte. No en la cima, que tonto no era, sino algo más abajo, allá donde no pudiera verse su perfil. Esta vez no iba solo; además de Ferreira, le acompañaban otras tres parejas de exploradores. Habían encontrado rastros de visitas turcas a la cima, y les iban a festejar.

Fue durante la madrugada cuando se dejaron de oír los ruidos del bosque. Los batidores se prepararon: por una vez, las nubes habían desaparecido y la luna creciente permitía que los ojos avezados pudieran vislumbrar las sombras que se acercaban. Parecía que no se habían percatado de la presencia española; lo hicieron cuando, casi simultáneamente, seis bombas estallaron entre ellos. No llegó a haber más combate, porque los batidores no querían saber nada de cuerpo a cuerpo en la oscuridad. Se replegaron, y por la mañana descendieron hacia la aldea.

El bosque había cambiado. El primer indicio era el aleteo de los cuervos, y después la peste de los cadáveres. También, algún lamento; pero en esa guerra los heridos turcos merecían poca misericordia. Los iban a dejar para las alimañas; lo malo era tener que pasar entre los cuerpos, y miedo daba que algún muerto estuviera demasiado vivo. Se desplegaron, con los fusiles apuntando en todas direcciones. Hacían bien: de repente, un turco se alzó y blandiendo un sable se lanzó hacia Celestino.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Los combates también habían cambiado. El que mandaba a los turcos, que debía estar más cabreado que un mono al ver que se quedaba sin artillería, ordenó un asalto a pesar de la lluvia. Pero a los cañones hispanos no les afectaba la humedad, e hicieron un fuego endemoniado que aplastó el intento cuando aún estaba a quinientos metros.

A partir de entonces ya no hubo más cargas alocadas que los cañones pudieran destrozar. Ahora era una guerra de topos, con los turcos cavando larguísimas trincheras de aproximación. El primer intento había acabado en fiasco al descubrir los turcos que los escudos no detenían los proyectiles de los trabucones, y que el alcance de los cañones españoles era mayor del que pensaban. Otras dos veces, partidas de españoles protegidas por el fuego de su artillería destrozaron las obras. Sin embargo, la siguiente salida estuvo cerca de acaba mal cuando la trinchera turca resultó estar llena de jenízaros escondidos. Las bombas de mano salvaron el día.

Los dos bandos estaban aprendiendo. En las trincheras, chapoteando en el fango, se agazapaban turcos prestos a sorprender a cualquier partida española. Sin embargo, los hispanos eran precavidos, y planificaban cada salida, con unos pocos granaderos que se adelantaban a lanzar sus bombas, apoyados desde más atrás por decenas de tiradores. Además, los trabucones descabezaban a cualquier turbante imprudente.

No atreviéndose a salir a campo abierto, los turcos lo habían intentado por la retaguardia, por el bosque. Sampedro había tenido que retirar a sus batidores, pues había demasiados enemigos pululando; por otra parte, los atacantes descubrieron que los cañones españoles disparaban a placer contra la ladera, y que tenían una inagotable cantidad de municiones. Tras dejar centenares de cadáveres enredados en las ramas, decidieron volver a la llanura, donde lo plano del terreno protegía a las trincheras de los proyectiles.

El comandante Sampedro empezaba a preocuparse. Desde la torre de la iglesia podía ver que las trincheras se acercaban a las casas por tres lados a la vez. También había llegado más artillería turca. Esta vez construyeron baterías de piedra y tierra, dejando pequeñas troneras para los cañones, de tal manera que quedaran protegidos de la metralla y los explosivos españoles. Las bolas de piedra y de metal empezaron a caer sobre las casas. Quedaban frenadas por los taludes de tierra, pero los hispanos también tenían que vivir como ratas, siempre en las trincheras y en los refugios. Además, las bajas estaban aumentando y llenaban el hospitalillo.

El tiempo, para variar, no ayudaba. La lluvia que convertía los fosos en cenagales ya no solo molestaba a los turcos. Todos estaban empapados y, aunque no hiciera frío, no eran pocos los que sufrían de mal de pies. Seguían sin tener noticias del resto del ejército español, y las cortinas de agua no dejaban ver los cerros y ocultaban las torres de señales. La miseria de los sitiados se acrecentó cuando los turcos trajeron un almajaneque que lanzaba macabros proyectiles: cabezas de cristianos, más de una con ojos, nariz y lengua arrancados. También pudieron escuchar otro espectáculo terrible: todas las noches, algún cristiano era despellejado para que sus gritos recordaran a los defensores lo que les esperaba.

Los soldados no esperaban cuartel, pero tampoco lo deseaban. Lo que querían era matar.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

A Celestino le despertó el bramido de las explosiones, seguidos de las descargas de los fusiles y del tronar de los cañones. Disparaban con ritmo tan rápido que mostraban que se estaba produciendo el asalto final. A pesar del tajo de la pierna, el nerinés no podía aguantar en una cama, que además se necesitaba para los heridos que traían los camilleros. Se vistió, tomó su Mieres, y se incorporó al combate.

El asalto se había producido al final de la noche, cuando los centinelas fatigados apenas podían mantener la atención. Los turcos salieron sigilosamente de las trincheras y se acercaron a las barreras de estacas, pero los perros alertaron a los defensores. Los centinelas lanzaron luminarias que mostraron a centenares de turcos rompiendo las defensas, y tiraron de las cuerdas que activaban las trampas explosivas. Después de tres semanas de lluvias y de asedio, solo unas pocas funcionaron, pero bastaron para causar una carnicería. Al momento fueron los cañones tirando con botes de metralla, y los fusileros se unieron al concierto letal; pero los turcos eran demasiados y estaban demasiado cerca, y consiguieron entrar en los fortines. Para su desgracia, se encontraron con el paso cerrado por parapetos. Los españoles lanzaban las terribles bombas de mano y disparaban por las aspilleras; pero el flujo de asaltantes era cada vez mayor.

Celestino renqueó buscando un lugar elevado y como pudo trepó al tejado de la iglesia. Levantó algunas tejas para asentarse, tomó su Mieres, y empezó a buscar blancos. El combate dentro de la posición era demasiado confuso, pero podía impedir que llegaran más otomanos. La luz de las luminarias, de los fuegos y los destellos de las explosiones le bastaron, y el nerinés empezó a disparar contra los que salían de la trinchera del sur. Cada diez segundos, un disparo y un turco. Otros tres batidores se unieron. Al principio los otomanos no se dieron cuenta, pero pronto descubrieron que cada vez que se asomaban, una bala les enviaba con las huríes. El montañés procuraba escoger los que le parecían llevar vestimentas vistosas y, cuando le pareció que un turbante de la segunda paralela brillaba más de la cuenta, lo arrancó de un tiro. El flujo de enemigos disminuyó, y el contrataque de un pelotón consiguió echar a los asaltantes turcos de un fortín. Su cañón volvió a disparar, y el ataque por ese flanco fracasó.

El que cesase momentáneamente la amenaza permitió que los defensores reforzaran los otros fortines atacados. Celestino siguió en su puesto, porque había que recordar a los turcos lo peligroso que era asomarse. Mientras, los españoles consiguieron rechazar a los asaltantes del frente y, posteriormente, del flanco norte. Al amanecer el asalto había rechazado.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

El comandante Sampedro inspeccionó el resultado de los combates. Habían recuperado los cadáveres de españoles, tirado los turcos al exterior, y llevado a los heridos al hospitalillo. En total, sesenta españoles estaban fuera de combate, y eso que bastantes heridos leves se habían reincorporado. Ya solo quedaba la tercera parte de la munición de fusilería, y pocas bombas. La artillería aun tenía muchos disparos, pero se habían agotado los de metralla.

Su único consuelo era que los turcos tampoco debían estar bien. El terreno ante las posiciones españoles daba escalofríos, pues no era posible moverse sin pisar restos humanos. Eso, si alguien lo hubiera intentado, que no era el caso, pues los tiradores de ambos bandos acechaban.

Además, los vigías llevaban días sin ver que llegaran más turcos. Al norte, hacia Viena, se escuchaba un distante cañoneo, y a Sampedro le pareció distinguir el estampido de los Trubia. Seguramente sería Lazán intentando socorrer la capital austriaca. Razón de más para seguir resistiendo, y así evitar que los turcos pudieran moverse hacia Leoben por el valle que cerraba la posición española. Sin embargo, el comandante pensaba que podría rechazar, a lo sumo, un nuevo ataque. Nada más.

Al menos, parecía que los turcos les estaban dando un respiro. Había movimiento en su campo, pero seguramente sería porque estaban evacuando sus bajas, que pocas no serían. También se veían ir y venir los mensajeros.

Entonces un ayudante e llamó a la torre de la iglesia, que apenas se mantenía en pie de cañonazos que había recibido. Subió con cuidado y vio que un grupo de turcos se acercaba, agitando una bandera blanca. Ordenó a los tiradores de los trabucones que vigilaran, y se preparó para recibir a los parlamentarios. Primero, se atusó y pidió su gorra de gala. También mandó que se distribuyeran raciones: que les vieran comer.

Un turco con ropas vistosas hizo un ademán, y un hombre que por sus ropas parecía valaco se acercó.

—Traductor, diga a ese tipo que ni un paso más. Que grite lo que quiera decirnos.

Un español que hablaba alemán tradujo las voces del valaco.

—Dice que trae una carta de su señor Mohamed Pachá, en nombre del Gran Visir Kara Mustafá Koprulu.

—¿Solo ha dicho eso? Me ha parecido que cotorreaba más.

—Se ha entretenido diciendo sus títulos, pero supuse que no le iban a importar.

—Desde luego que no. Bien, que salga alguien y recoja la maldita carta.

Algo después, el comandante la leyó en voz alta ante las tropas, mientras los turcos esperaban.

—Esto es lo que el visir de los cojo*** nos manda, de parte del sultán Mehmed IV. Dice: «Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia y Jerusalén, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y agrado del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo, os ordeno, soldados españoles, que os subyuguéis de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando, además, desistir de vuestra inútil obstinación».

Los soldados esperaron a ver qué decía el comandante.

—Esta es la respuesta que voy a entregarle: Oh sultán, demonio turco, hermano maldito del diablo, amigo y secretario del mismo Lucifer ¿Qué clase de caballero del demonio eres que no puedes matar un erizo con tu cul* desnudo? Cuando el diablo caga tu ejército come. Jamás podrás, hijo de perra, hacer súbditos a hijos de cristianos; no tememos a tu ejército, te combatiremos por tierra y por mar, púdrete ¡Sollastre babilónico, loco macedónico, cantinero de Jerusalén, follador de cabras de Alejandría, porquero del alto y bajo Egipto, ladrón de Podolia, catamita tártaro, verdugo de Presburgo, tonto de todo el mundo y del inframundo, idiota ante nuestro Dios, nieto de la serpiente y calambre en nuestros penes. Morro de cerdo, cul* de yegua, perro de matadero, rostro del anticristianismo ¡fóllate a tu propia madre! ¡Por esto los españoles declaramos, basura de bajo fondo, que nunca podrás apacentar ni a los cerdos de los cristianos! ¡Bésanos el cul*!

El valaco escuchó la traducción de las palabras de Sampedro y palideció. Empezó a hablar al turco, que no solo se quedó blanco como la cera, sino que sacó su sable y atravesó al traductor.

—¡Subías, diez ducados si le arrancas los huevos! —dijo Sampedro.

Celestino metió su proyectil en la ingle del turco. El comandante prohibió más disparos— ¡Que muera como un cerdo!

La respuesta condenaba a la guarnición; pero había ganado unas horas, y mucha satisfacción.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Esta vez fue de día. Los tambores redoblaron, y los turcos salieron a centenares de las paralelas, formaron líneas, y avanzaron hacia los fortines. Los caballos de Frisia estaban destrozados y ya no impedían el paso; pero los atacantes se tenían que enfrentar al fuego español. Los cañones disparaban apuntando al suelo, para que las granadas rebotasen y, si no estallaban en el aire, al menos proyectaran piedras. Los Otamendi se unieron al fuego, mientras los tiradores buscaban objetivos. También los trabucones, que los hallaban en la retaguardia otomana. El campo se llenó de cadáveres y de heridos gimientes que eran pisoteados por los demás otomanos.

Dos intentos fueron rechazados, pero en la tercera ocasión fue la caballería la que cruzó el campo de sangre al galope. Solo para ser masacrados por los fusiles, pero dieron a sus compañeros a pie el tiempo que necesitaban para acercarse a las posiciones españolas. A corta distancia los fusiles y tirogiros eran aun más letales, pero no bastaron para impedir que los fortines fueran asaltados; los españoles se retiraron tras los parapetos, mientras que los turcos se amontonaron ante ellos, fusilados a quemarropa y descuartizados por las explosiones de las bombas de mano. Como en el combate anterior, Celestino se dedicó a buscar jefes. La luz del día le dejaba apuntar a los más alejados. Vio uno todavía más adornado al que seguían varios paganos. El montañés apuntó con cuidado, juzgó la distancia, y lo hizo caer con el primer disparo.

Mientras, el fuego era tan intenso que parecía continuo. El sonido de los disparos, el estampido de las bombas y el rugido de los cañones se mezclaba en un bramido que devoraba vidas, hasta que los atacantes desistieron y se retiraron. Los españoles profirieron gritos de júbilo; pero había caído un centenar y, sobre todo, rechazar a los turcos había consumido casi todas las reservas de munición. No había retirada posible, y los soldados miraron de reojo a sus cuchillos de Breda. Sin embargo, el cuarto ataque, el que debía ser el definitivo, no se produjo. Los cuadros enemigos volvieron a reunirse, pero menguados, y el paloteo de sus lanzas demostraba que la carnicería les había afectado tanto o más. Bastaron unos pocos cañonazos —que dejaron los polvorines casi vacíos— para que los otomanos rompieran las filas.

Durante unas horas se mantuvo una tensa calma, hasta que, de nuevo, se vieron mensajeros en el campo turco. Para asombro de Sampedro y de sus hombres, los otomanos empezaron a desmontar su artillería.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Torralba Sales, Hilario. Las armas del Resurgir. Plus Ultra publicaciones. Madrid, 1894.

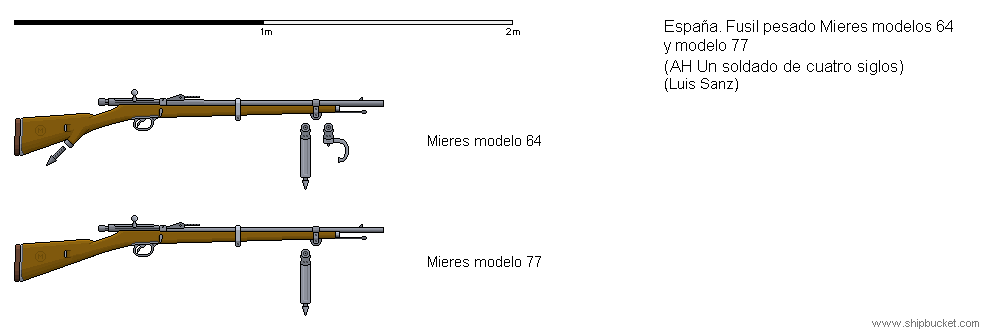

Fusil pesado de retrocarga Mieres modelo 77

El fusil pesado de retrocarga Mieres modelo 77 fue diseñado para cubrir el hueco entre las armas individuales de la infantería y la artillería de acompañamiento. Fue considerado el primer «fusil anti enseres», por su efectividad contra la impedimenta enemiga, especialmente los animales de tiiro. Se utilizó ampliamente durante la guerra de la Santa Alianza.

El origen del arma estuvo en la necesidad de sustituir a la «artillería menuda», que estaba compuesta por diversos cañones de pequeño calibre que en los barcos de guerra se empleaban para batir el personal enemigo situado en las cubiertas. Esas piezas (esmeriles, falconetes y culebrinas de mano) no tenían el alcance de la nueva artillería, y necesitaban ser reemplazadas. Asimismo, el ejército necesitaba un fusil pesado para reemplazar a sus viejas culebrinas y a los obsoletos «mosquetes de castillo», que eran mosquetes pesados empleados por tiradores.

El primero en ser empleado durante el Resurgir fue el Mieres modelo 1664. Era un fusil rayado de retrocarga que, en lugar de llevar el sistema de cierre del fusil Otamendi, tenía otro de cerrojo deslizante que era más robusto, obturaba mejor, y permitía disparar proyectiles pesados. El cerrojo Mieres resultó mejor que el Otamendi, y fue utilizado en las últimas armas monotiro del Resurgir.

El Mieres 64 disparaba un proyectil de quince milímetros y sesenta gramos de peso que tenía un alcance efectivo de mil quinientos metros. Como empleaba pólvora parda y su velocidad inicial era relativamente baja, tenía trayectoria poco tensa y precisaba alzas especiales; con todo, era bastante preciso cuando se empleaba a distancias inferiores a quinientos metros. Por otra parte, era excesivamente pesado y solo se utilizaba desde posiciones fijas, tanto en buques como en fortificaciones. Debido al gran retroceso del arma, debía dispararse bien cuerpo a tierra, bien con el fusil apoyado en objetos sólidos o muros. Tenía una anilla delantera en la que podía colocarse un bípode plegable, o en las versiones navales a unos ganchos para anclarlo en las bordas. Además, se podía poner un pincho en la base de la culata para apoyarlo en tierra. También llevaba un vistoso amortiguador de elástica en la culata. Aun así, lo violento del retroceso hacía recomendable que los tiradores recibieran un entrenamiento específico.

La gran potencia del arma tenía más inconvenientes. No era raro que los cartuchos de latón arrollado se rompieran, y tuvieran que ser extraídos con la baqueta. Además, los residuos de la pólvora parda podían causar peligrosas obstrucciones, obligando a limpiar el ánima frecuentemente. A pesar de estos inconvenientes, el Mieres 64 fue muy efectivo contra objetivos valiosos, como pudieran ser los jefes enemigos o la artillería. En su empleo naval, fueron apodados «matacapitanes», mientras que la infantería solía llamarlos «trabucones».

Al aparecer la pólvora rayo se desarrolló una nueva versión del fusil pesado. El Mieres modelo 1677, de once milímetros de calibre, empleaba cartuchos de latón extruido que eliminaron las dificultades para extraerlos del modelo anterior. La trayectoria de sus proyectiles (de plomo con cami-sa de cobre) era mucho más tensa; además, la mejor construcción del cañón no solo hizo al fusil más preciso, sino también más ligero, permi-tiendo que fuera empleado por los ejércitos en campaña. Externamente, la principal diferencia estaba en la ausencia del «pincho» en la culata, que ya no era necesario, ya que la pólvora rayo permitía que el retroceso fuera más suave. El menor retroceso permitía emplear los Mieres 77 fuera de posiciones fijas, y durante la guerra de la Santa Alianza los batallones solían tener varios tiradores con «trabucones», que se cobraron un pesado peaje entre los jefes turcos.

https://www.deviantart.com/yqueleden/ar ... -912708341

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

-

Domper

- General de Ejército

- Mensajes: 14687

- Registrado: 13 Ago 2014, 16:15

Un soldado de cuatro siglos

Sangre en las murallas

En el día de Santa María Magdalena, vigesimotercero del mes de julio de 1681.[/i]

De Vuelapedia, la Enciclopedia Hispánica

El sitio de Viena

El segundo sitio de Viena, que comenzó el veinticinco de mayo y concluyó el veintiséis de agosto de 1681 con la batalla de Kahlenberg, marcó la primera fase de la guerra de la Santa Alianza entre las potencias católicas y el imperio otomano.

Antecedentes

La masacre de Quíos de la primavera de 1681 puso al borde de la guerra al imperio turco y a la recién formada Santa Alianza, en la que participaban las principales potencias católicas. El gran visir otomano Kara Mustafá Koprulu decidió que era preferible adelantarse y atacar al enemigo que le parecía más vulnerable, el Sacro Imperio Romano Germánico. Concretamente, Austria, el estado familiar de los Habsburgo.

Tras firmar una tregua con el imperio persa, y llamar a la guerra santa pidiendo voluntarios, el visir ordenó al ejército reunirse en Belgrado y en Buda para marchar hacia Viena. Los movimientos turcos no pasaron desapercibidos, pero Austria había sufrido una sucesión de malas cosechas y no se había recuperado de la sangría (tanto humana como económica) que habían supuesto la Gran Guerra y la guerra austroturca de 1663. Además, su ejército estaba todavía adaptándose a las nuevas armas de diseño español. Turquía estaba aun peor tras el desastre que habían sido la pérdida de Egipto y la guerra de Candía; pero Kara Mustafá quería sorprender a sus enemigos, y esperaba que con el refuerzo de los voluntarios superara a las mejor equipadas fuerzas imperiales.

Como los turcos llevaban varios meses acumulando suministros, pudieron desplegar rápidamente sus fuerzas y sorprender a los imperiales. Estos eran conscientes de las actividades otomanas, pero estaban cegados por sus propios planes y pensaban que los preparativos turcos eran defensivos, y que no estarían completos hasta la primavera siguiente. La Santa Alianza estaba preparando una ofensiva contra los otomanos (desde antes de los sucesos de Quíos), pero las dificultades con los abastecimientos hicieron que el ataque se postergara un año. Los imperiales supusieron que los turcos tenían las mismas dificultades, algo que a la postre, era cierto, pero Kara Mustafá prefirió adelantarse, y confiar en las provisiones que pudiera encontrar en el país enemigo.

Con todo, ya que Viena debía ser una de las principales bases de los aliados, y con la memoria del ataque turco de 1529 y del sueco de 1634, el emperador Leopoldo ordenó reforzar las defensas de la ciudad. Aun así, pocos preparativos se habían hecho cuando se produjo la ofensiva otomana.

Viena era una ciudad fortificada que se apoyaba en el río Danubio, que se dividía en varios canales. Entre ellos quedaban islas fluviales, que tenían muros de protección. Una calzada las recorría, pasando por varios puentes y uno mayor de barcas, al norte, que estaba protegido por el castillo de Cagrana (Kagran), una fortificación moderna de traza rectangular con baluartes en las esquinas. La ciudad estaba rodeada de una muralla abaluartada con un foso parcialmente inundado y revellines que defendían los lienzos de las murallas. Aun no siendo comparable a las plazas de Flandes o Italia, requería un sitio regular para superar los muros. Además, Viena estaba bien provista gracias a los suministros que se estaban reuniendo. La artillería que la defendía era numerosa, pero anticuada. Por desgracia, en los alrededores de la ciudad, incluyendo el glacis de las murallas, se habían edificado granjas y casas que serían de gran utilidad para los sitiadores.

El sitio

Los turcos cruzaron la frontera el primero de mayo de 1681. El emperador Leopoldo I había desplegado sus fuerzas a ambos lados del Danubio para frenar el inminente ataque, pero fueron derrotadas en Presburgo y en Raab aunque, al menos, causaron tantas bajas a los turcos que estos tuvieron que detenerse para reorganizarse, dando tiempo a los imperiales para hacer algunos preparativos. En Viena quedaron doce mil soldados y otros tantos voluntarios, con trescientos cincuenta cañones, al mando del conde Ernst Rüdiger von Starhemberg. Von Starhemberg ordenó no admitir refugiados, que tuvieron que seguir hacia el oeste. También hizo evacuar a los civiles, excepto a los varones aptos, y derruir las casas del exterior de la muralla; por desgracia, ni la evacuación ni la destrucción de las edificaciones se habían completado cuando el dieciocho de mayo las patrullas de caballería turca rodearon la ciudad.

El veintiuno de mayo el gran visir otomano pidió la rendición de la ciudad, sin lograrlo, ya que Von Starhemberg era un jefe leal y enérgico, que pretendía seguir las órdenes de resistir hasta el final. Además, las atrocidades cometidas por los turcos, especialmente las de Perchtoldsdorf, donde no respetaron la capitulación de la localidad, hacían imposible pensar en la rendición.

Forzados a emprender un sitio regular, los turcos intentaron emplear sus cañones, emplazándolos en baterías construidas aprovechando las ruinas que encontraron en el glacis. Aun así, la superior artillería austriaca se impuso, y los atacantes se vieron obligados a cavar trincheras de aproximación. La primera paralela comenzó a excavarse el primero de junio, y una semana después ya estaban a cincuenta pasos del borde del foso. Esa misma noche los turcos empezaron a rellenarlo con escombros, y también represaron el río Viena para secar la parte inundada del foso. Al mismo tiempo, el ejército de pachá Abaza Siyavus intentó expugnar las posiciones austriacas al norte del Danubio. Concentró su artillería contra el fuerte de Cagrana, encomendando el asalto a los valacos de Jorge Ducas. Los cañones turcos, reforzados por los capturados en Presburgo, abrieron una brecha en la muralla, y los defensores se vieron obligados a abandonar la orilla norte tras quemar el puente de barcas. Al mismo tiempo, una flotilla turca que ascendió el Danubio apoyó el desembarco en las islas del río. En dos semanas los imperiales fueron expulsados; el barrio de Leopoldstadt, situado al norte del canal del Danubio, fue incendiado para que negárselo a los turcos. Los defensores de Viena quedaron encerrados en las murallas de la ciudad.

Al mismo tiempo, los sitiadores atacaron los bastiones Lobel y Burg, de la muralla sudoccidental. Kara Mustafá llevó más artillería pesada (que fue transportada con barcazas por el Danubio), y los grandes cañones, que incluían un monstruo de cuarenta y tres centímetros de calibre, empezaron a demoler los muros. Con todo, la artillería de los defensores desmontó varias piezas turcas, incluyendo la gigante, y las demás agotaron la escasa munición disponible. Sin artillería eficaz, los turcos tuvieron que emplear minas. Los zapadores cavaron túneles bajo el foso, y el dos de julio una gran explosión abrió una brecha en el revellín del Burg, que fue tomado al asalto. Dos días después, otra mina abrió una brecha en el bastión del Burg. Los defensores consiguieron cerrarla, pero la explosión distrajo su atención del asalto al bastión del Lobel utilizando una vieja alcantarilla, que les permitió colocar una potente mina sin alertar a los vieneses. Los otomanos consiguieron ascender al bastión, pero un contrataque liderado por el capitán Heistermann logró expulsarlos. Un nuevo asalto dos días después también fue derrotado, pero la situación austriaca se estaba deteriorando debido, sobre todo, al gasto de municiones.

Los defensores de Viena disponían de una estación de comunicaciones manejada por un destacamento español, emplazada en la torre de la catedral de San Esteban. Con ella comunicaron su apurada situación a las fuerzas imperiales apostadas en la montaña Kahlenberg. Como consecuencia, el general Von Soppranza realizó un mal preparado intento de socorro que acabó siendo derrotado en la primera batalla de Neustadt.

El revés descorazonó a los vieneses, que no sabían que la Santa Alianza empezaba a recuperarse. Un ejército polaco, formado principalmente por caballería (incluyendo la pesada, los famosos «húsares alados») llegó a Mistelbach, al norte de Viena. Por el sur, lo hizo uno español mandado por el marqués de Lazán, que llegó a Leoben procedente de Génova tras cruzar primero los Apeninos y después los Alpes. Una segunda fuerza española mandada por el general Espínola Doria (que inicialmente estaba destinada al Egeo) llegó a Graz procedente de Trieste. Además, el ejército imperial ocupaba las montañas al oeste de su capital.

El emperador Leopoldo era partidario de emprender un segundo intento de relevar a los vieneses, pero Lazán tenía otros planes. En la carta que envió al emperador, desvela parte de sus intenciones.

«… Su Majestad Imperial conoce lo enorme de las fuerzas del Gran Turco. Sus numerosos reinos le proveen de hombres y de recursos en cantidades inagotables. Muestra es la ofensiva que están sufriendo los estados de Su Majestad, cuando pensábamos que el turco se había desangrado en Egipto y en Candía. Es de mi opinión que el turco es como la mítica Hidra de Lerna, el monstruo al que el crecen dos cabezas por cada cual que se le corta. El gran Heracles consiguió matarla cortando sus cuellos y cauterizándolos; pero nuestras fuerzas no alcanzan a las del héroe. Los ejércitos de la Santa Alianza tienen poder sobrado para acabar con las cabezas que amenazan los estados de Su Majestad Imperial; pero volverán a crecerle y regresarán con aun más fuerza».

«Sin embargo, es mi opinión que Heracles hubiera podido acabar con la hidra con mayor facilidad si en lugar de pelear con sus muchas fauces, hubiera herido el cuerpo de la bestia. Creo yo que ese es el mejor camino que se nos ofrece. La hidra turca, con su afán de expugnar la inmortal Viena, ha sacado sus cabezas venenosas de la madriguera. Ya solo falta que lo haga con el cuerpo para destruirlo de un golpe. Para sacar a la fiera de su agujero, considero necesario excitarla hasta tal punto que olvide su propia seguridad. Con la resistencia de Viena estamos enfureciendo al turco hasta tal punto que empieza a asomar su satánico cuerpo. De ahí que me parezca mejor que siga encelándose contra las murallas, mientras preparamos el golpe definitivo».

De hecho, los planes de Lazán incluían múltiples distracciones. Pretendiendo simular que quería socorrer Viena por la misma ruta que había empleado el malhadado Von Soppranza, envió un contingente a ocupar la salida del valle entre montañas que desde Leoben conducía a la llanura vienesa. Era una amenaza suficientemente creíble como para que Kara Mustafá enviase una fuerza a desalojar a los españoles en la que fue llamada la segunda batalla de Neustadt. Asimismo, pidió a Jan Sobieski que, en lugar de dirigirse a Viena, se hiciera con el estratégico castillo de Devin. Un contingente polaco, apoyado por el batallón hispanomoravo que había combatido en Presburgo (y que tras la batalla había conseguido retirarse por las montañas) se presentó sorpresivamente ante el castillo, cuyas murallas no habían sido aun reparadas. La fortaleza cayó con facilidad y permitió cerrar el Danubio a la navegación, complicando la llegada de suministros para el enorme ejército turco.

Los socorros

Aunque Lazán prefiriera que el asedio de Viena se prolongara, no entraba en sus planes que la ciudad cayera. El primer auxilio se prestó mediante un regimiento de caballería imperial, que la madrugada del dieciséis de julio rompió las líneas turcas y entró en la ciudad por la puerta Schotten. Cada jinete llevaba un saco con municiones; en la operación fue crucial la comunicación mediante señales ópticas.

De mayor enjundia fue el segundo auxilio, realizado mediante una flotilla de barcas que durante la noche del veintidós de julio se internó en el brazo del Danubio que llevaba a Viena, llevando una batería de cañones Trubia con su munición y los sirvientes. Un tercer socorro llegó la noche del gran asalto del tres de agosto, aprovechando la confusión causada por el ataque. Aun así, de las tres lanchas cargadas de munición, solo una llegó a la ciudad. A partir de entonces los turcos situaron algunos cañones en la orilla de los canales del Danubio, que vigilaron con botes e iluminaron continuamente con fogatas, haciendo inviables nuevos socorros.

Tu regere imperio fluctus Hispane memento

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Pinterest [Bot] y 1 invitado